○和気町下水道条例施行規則

平成18年3月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町下水道条例(平成18年和気町条例第159号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施)

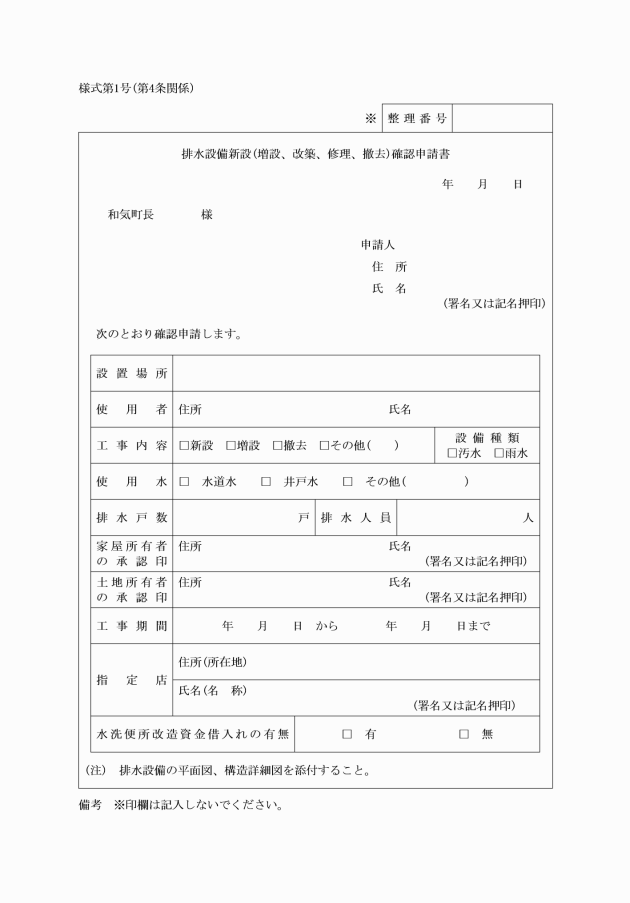

第2条 条例第4条に規定する排水設備と取付管の接続は公共ますで固着し、その位置は境界線付近であって、維持管理に支障がなく公共下水道の本管に近い箇所とし、工事の実施方法は次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタル等で仕上げなければならない。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタル等で仕上げ、かつ、管底から15センチメートル以上の泥ためを設けなければならない。

(1) 排水管

ア 排水管の構造は、暗渠とすること。ただし、雨水のみを排除するものにあっては、この限りでない。

イ 排水管に硬質塩化ビニール管、鉄筋コンクリート管又は陶管等を使用する場合は、凹凸のないように敷設し、管の継目は水漏れのないように施工すること。

ウ 排水管の勾配は条例第4条第4項による。

エ 排水管の土かぶりは、宅地内20センチメートル以上、私道内では、45センチメートル以上を標準とすること。ただし、やむを得ず標準以下の土かぶりとするときは町長の指示に従い排水管に防護策を講ずること。

オ 排水管の起点(雨水排水管のみ)、合流点及び屈曲点その他内径、管種が異なる排水管の接続箇所又は勾配をかえる箇所には、ますを設けること。ただし、排除又は検査の容易な場所にあっては、ますによらず排水用異形管又は掃除開口によることができる。

カ 管種を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。ただし、管頂接合方式により難いときは、管底接合方式によることができる。

キ 排水管の直線部では、排水管の内径の120倍以下の間隔で、ますを設けること。

ク 排水管をますに接続させる場合は、前条の規定に準じて施工する。

(2) ます

ア ますの構造は、円形又は角形のコンクリート、鉄筋コンクリート、れんが及び塩化ビニールその他これに類する材質のものとすること。

区分 | 種別 | ますの内径又は内のり (単位ミリメートル) | 摘要 |

一種 | 排水管の内径又は内のりが150ミリメートル以下で管底と地表面との差が600ミリメートルまでのとき。 | 300 | 汚水ますのふたは密閉ふたとする。 |

二種 | 排水管の内径又は内のりが200ミリメートル以下で管底と地表面との差が900ミリメートルまでのとき。 | 400 | |

三種 | 排水管の内径又は内のりが200ミリメートル以下で管底と地表面との差が1,200ミリメートルまでのとき。 | 500 |

ウ ますを築造する場合は、十分基礎を施した後に据え付けること。

(3) 防臭装置 水洗便所、台所、浴室及び洗濯場等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭装置を設けること。

(4) ごみよけ装置 台所、浴室、洗濯場その他固形物を含む汚水の流出口には、固形物の流下を防止するに必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置を設けること。

(5) 油脂遮断装置 油脂販売店、油脂精製工場、自動車修理工場及び料理店その他これに類する油脂類を多量に排水する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(6) 沈砂装置 洗車場その他これに類する場所で土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には、有効な深さを有する泥だめを設けること。

(7) 通気管

ア 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められたときは、通気管を設けること。

イ 油脂販売店、油脂精製工場、自動車修理工場及び自動車車庫その他これに類する引火又は爆発のおそれのある油脂を排出する場合においては、油脂遮断装置及びためますに単独の通気管を設けること。

ウ 2階以上の建物で、2以上の階に排水設備を設ける場合には、通気管を設けること。

(8) 水洗便所の洗浄装置等

ア 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けること。

イ 水洗便器の洗浄装置は、使用に当たり完全に洗浄できるものとすること。

(9) その他

ア 地下室その他下水の自然流下が円滑でない場所における排除は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

イ 排水設備には用途相当の強度をもち、耐水耐久性のある材料を使用して漏水、漏気を最小限度にし、衛生上支障のない構造とすること。

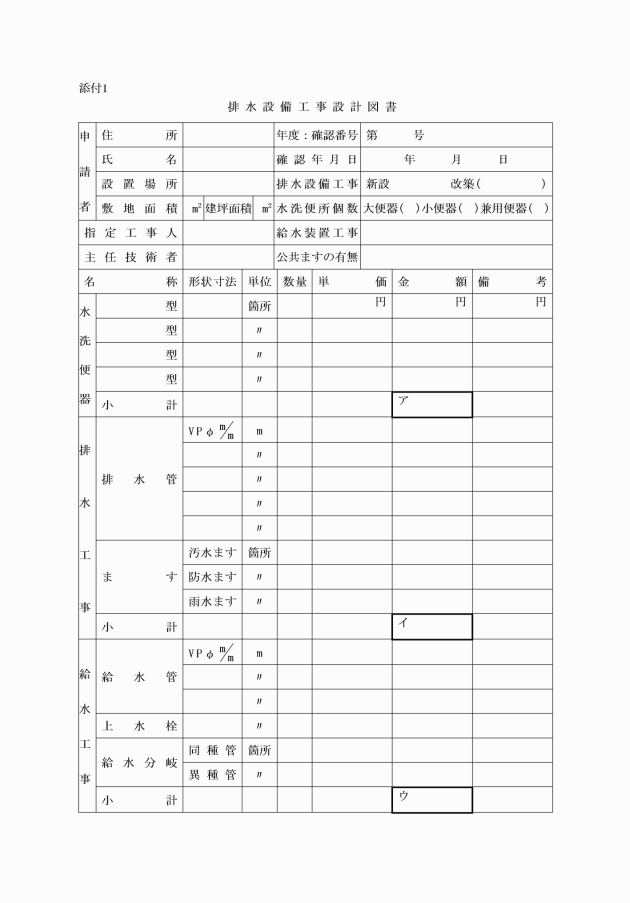

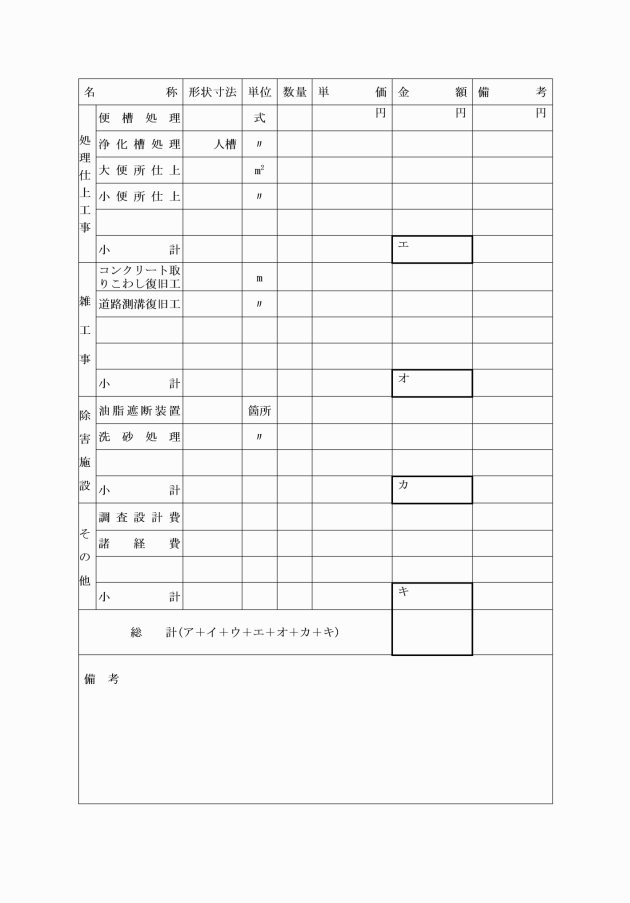

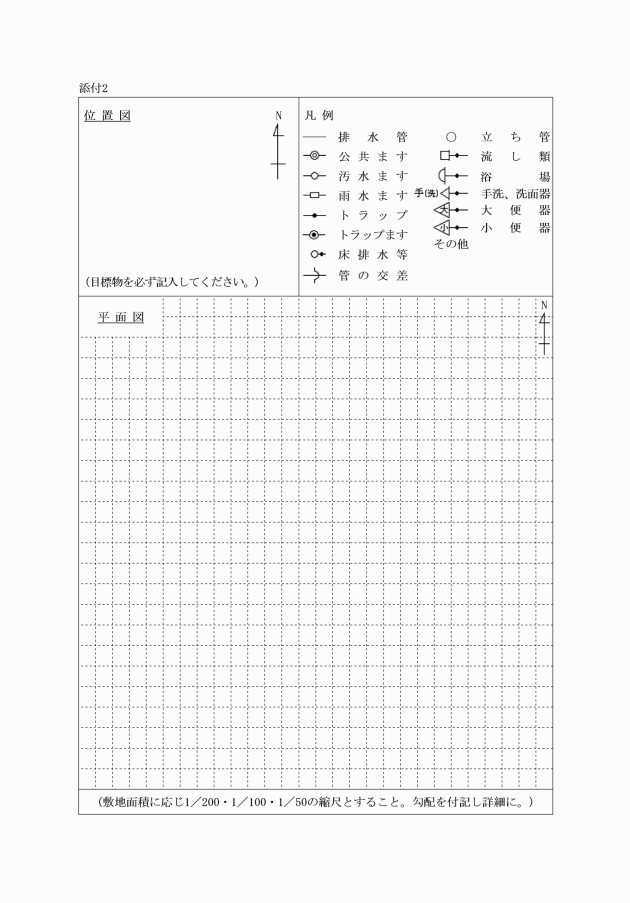

(1) 見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺は、200分の1以上とし、次の事項を表示すること。

ア 工事予定地の境界及び面積(平方メートル)

イ 道路、建物、間取、水道、井戸並びに排水施設の位置大きさ及び種別

ウ その他必要な事項

(3) 縦断面図 縮尺は、横を平面図に準じ、縦は20分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び連絡する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。

(4) 構造図 縮尺は、50分の1以上とし、排水渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。

(完了検査等)

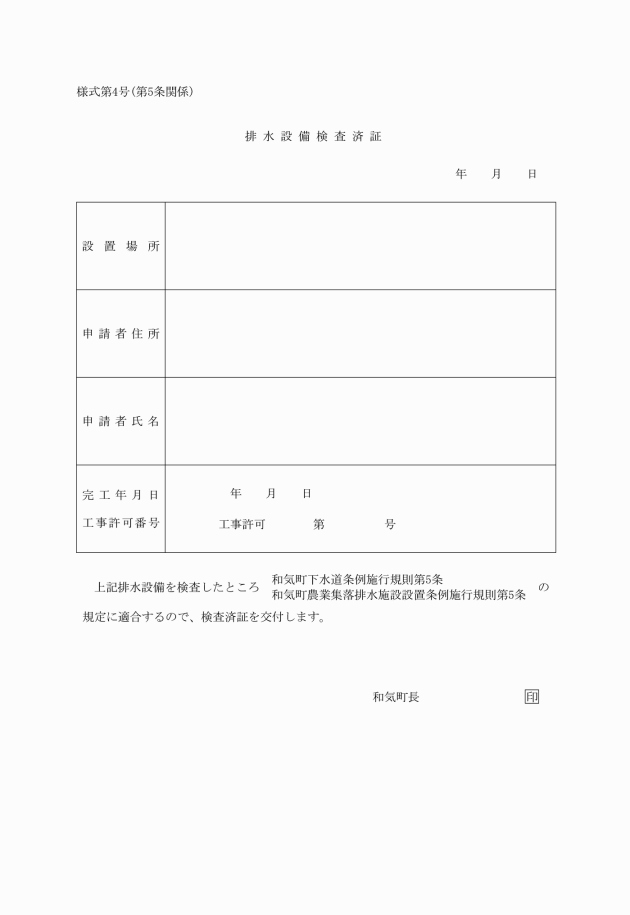

第5条 工事申請人は工事が完了したときは、条例第5条の2第1項の規定により排水設備(除害施設)工事完了届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。町長は、排水設備工事完了届を受理したときは、速やかに検査し、これに合格したときは検査済証(様式第4号)を交付するものとする。

(共用排水設備の管理者)

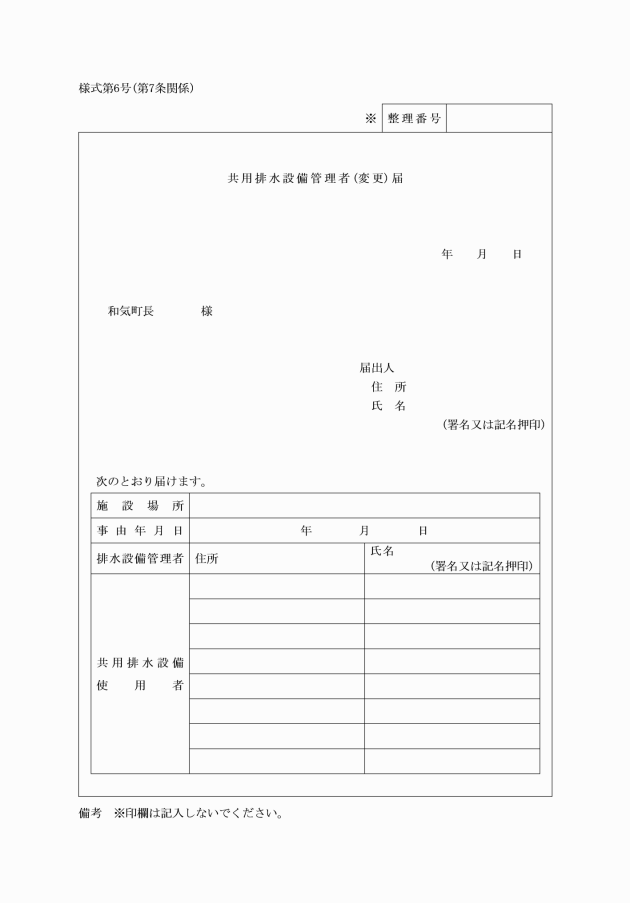

第7条 排水設備を共同で使用する者は、公共下水道に関する事項を処理させるために管理者を選定し、又はその管理者を変更するときは、速やかに共用排水設備管理者(変更)届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(排水設備等の軽微な工事)

第8条 条例第20条の規定による軽微な変更に係る工事とは、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。

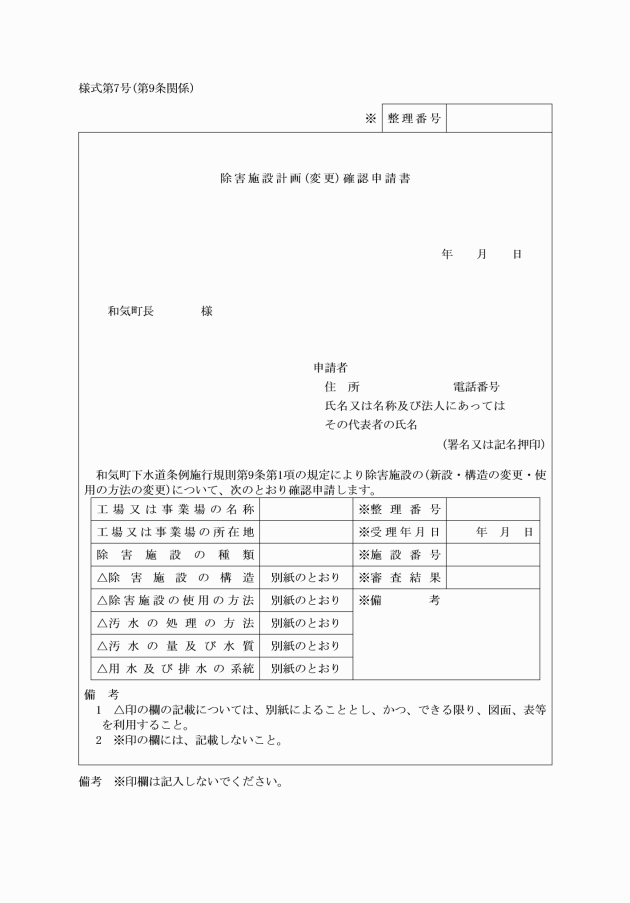

2 町長は、前項の規定により提出された除害施設計画が、排除しようとする下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に掲げる範囲内の水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。以下「悪質下水」という。)の量及び質に適合したものであるかどうかを審査する。

4 除害施設の工事は、前項の許可書の交付を受けたのちでなければ実施してはならない。

項目 | 量 |

生物化学的酸素要求量 | 1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満 |

浮遊物質量 | |

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量に限る。) |

(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する検定の方法により行うこと。

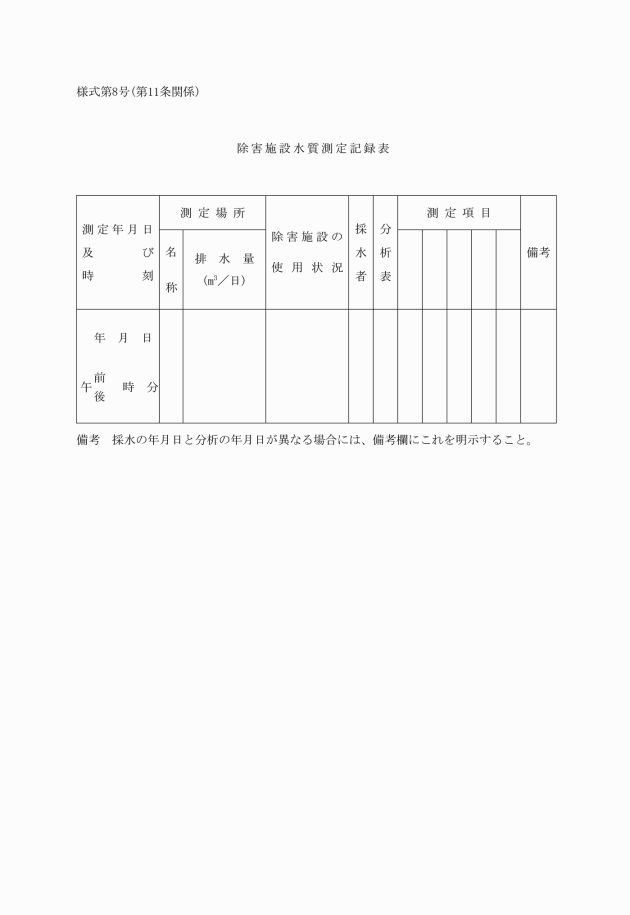

水質の項目 | 測定の回数 |

温度 | 排水期間中1日1回以上 |

水素イオン濃度 | |

生物化学的酸素要求量 | 2箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |

浮遊物質量 | |

カドミウム含有量 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |

シアン含有量 | |

有機燐含有量 | |

鉛含有量 | |

六価クロム含有量 | |

砒素含有量 | |

総水銀含有量 | |

アルキル水銀含有量 | |

PCB含有量 | |

その他 | 2箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |

(3) 測定は、除害施設の排水口ごとに、公共下水道に流入する直前で、公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。

2 水質の測定は、除害施設水質測定記録表(様式第8号)により記録し、5年間保存しなければならない。

3 第1項第2号の規定は、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の12に規定する水質の測定義務を有する者が下水の水質を測定する場合に準用する。

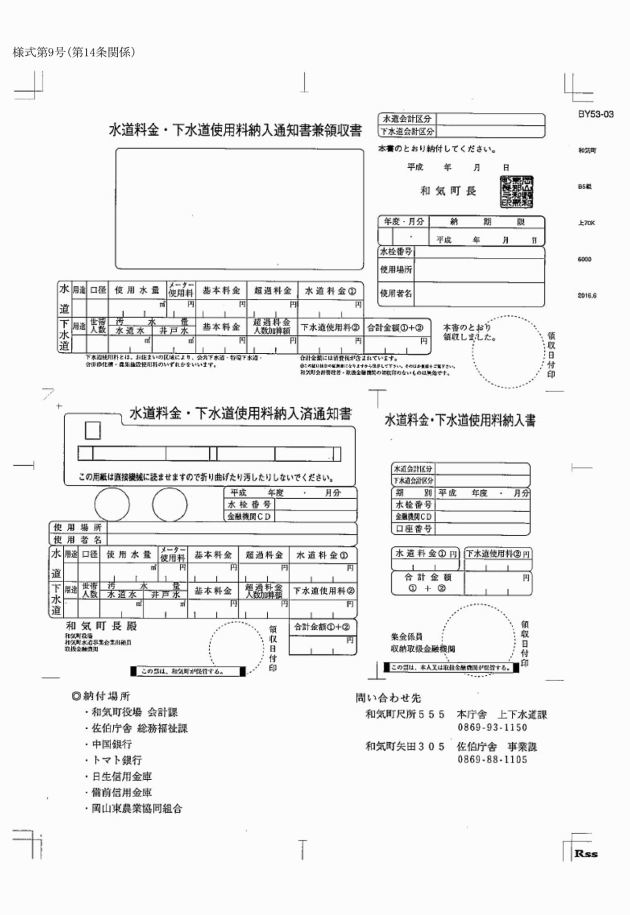

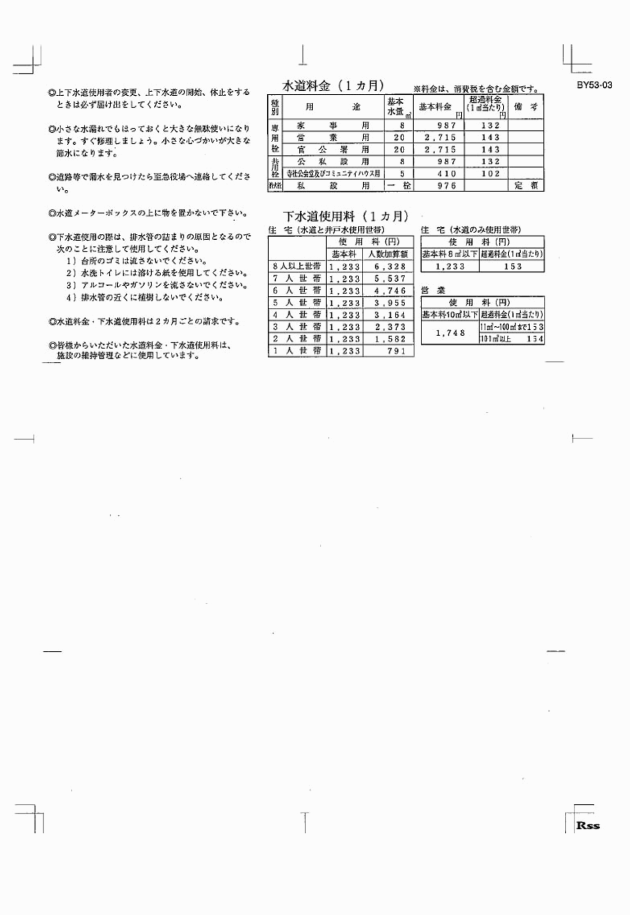

(使用期の始期及び終期)

第12条 使用期の始期及び終期は次に定めるところによるものとする。

使用期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |

始期 | 4月1日 | 6月1日 | 8月1日 | 10月1日 | 12月1日 | 2月1日 |

終期 | 5月31日 | 7月31日 | 9月30日 | 11月30日 | 1月31日 | 3月31日 |

(使用料の精算)

第13条 使用料の納入後その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。ただし、使用を継続している場合は、次期において精算するものとする。

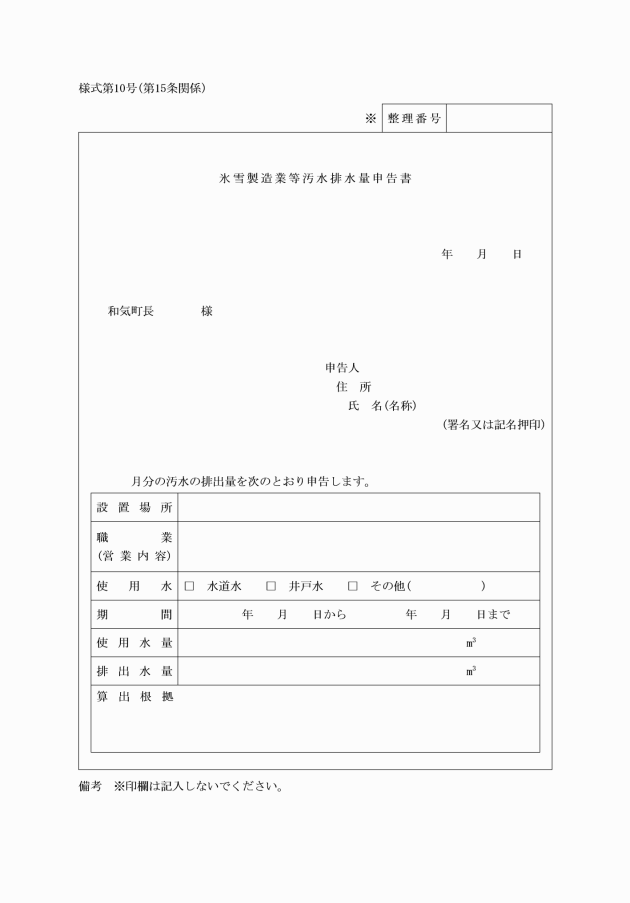

(汚水排水量の申告)

第15条 条例第16条第2項第4号の規定による汚水排水量の申告をしようとする者は、氷雪製造業等汚水排水量申告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

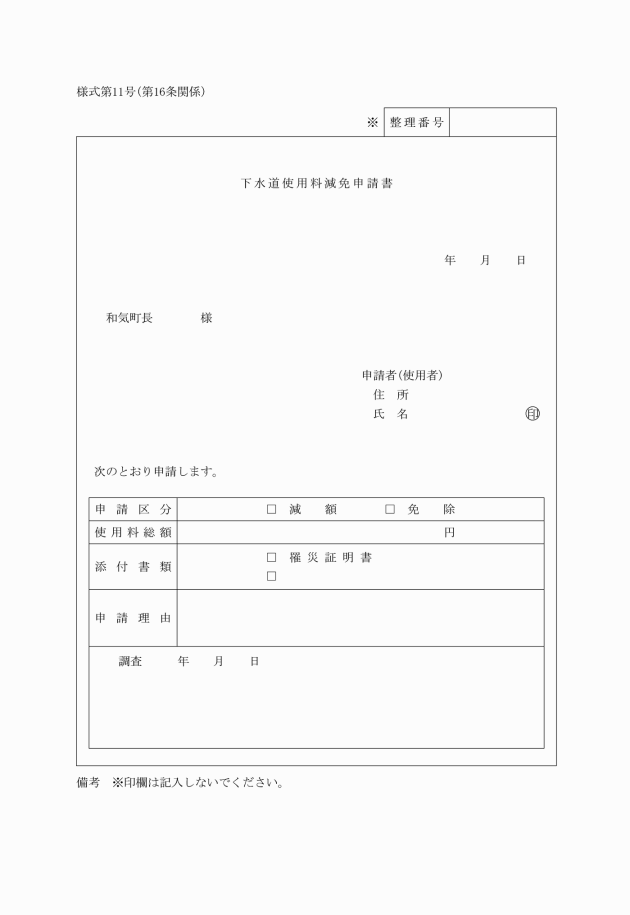

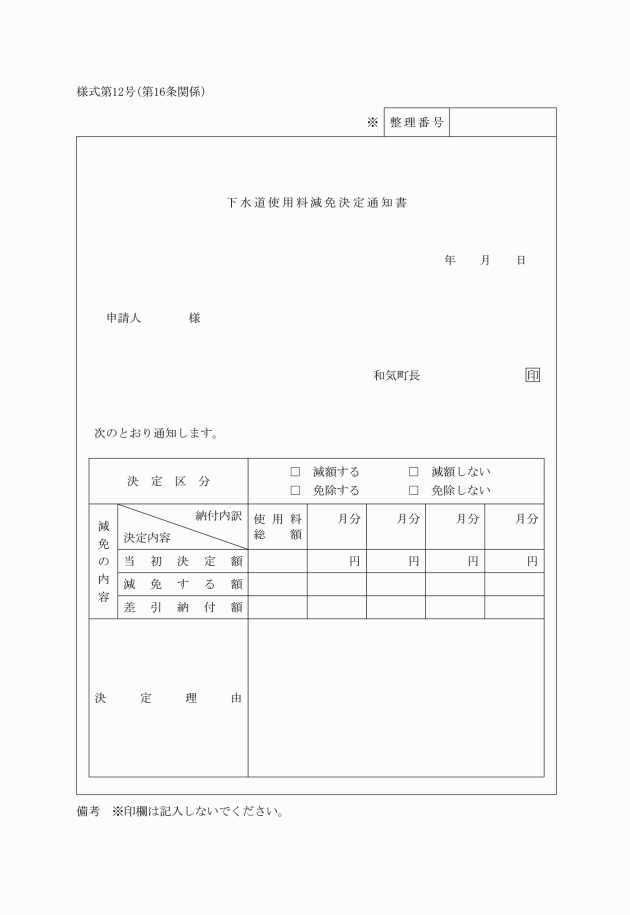

(1) 天災又はこれに類する災害を受け、使用料を納付することが困難であると認められるとき。

(2) 町長が、公益上その他特別の事情があると認めたとき。

4 下水道使用料金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

5 前項の届出をしない場合は、町長は届出によらないで減免の取消しをすることができる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。