○和気町合併処理浄化槽設置整備事業受益者分担金に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町合併処理浄化槽設置整備事業受益者分担に関する条例(平成18年和気町条例第166号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

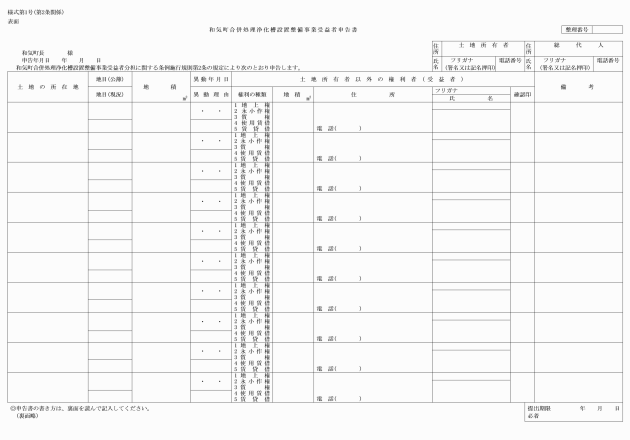

(受益者の申告)

第2条 受益者は、条例第5条の規定による賦課対象区域の定めがあったときは、町長の定める日までに和気町合併処理浄化槽設置整備事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 受益者が条例第2条ただし書に規定する受益者(以下「権利者」という。)であるときは、当該土地の所有者と連署して提出しなければならない。

3 同一の土地に2人以上の受益者があるときは、そのうちから代表者1人を定め、代表者が当該受益者の連署した第1項の申告書を提出しなければならない。

4 町長は、土地の所有者が既に死亡している場合には、総代人を定め第1項の申告書を提出させることができる。

(受益者の地積)

第3条 条例第4条に規定する受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定の基準となる面積は、公簿によるものとする。ただし、町長は、公簿により難いときその他特別の理由があると認めるときは、実測その他の方法により決定することができる。

第4条 町長は、第2条第1項に規定する申告又は条例第9条に規定する届出がない場合若しくはその内容が事実と異なると認めた場合は、申告又は届出によらないで認定することができる。

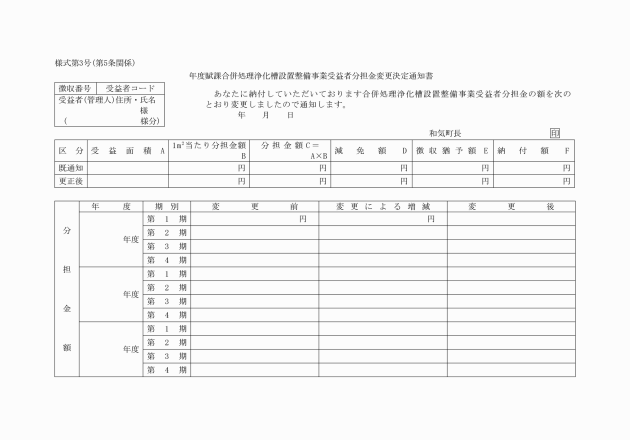

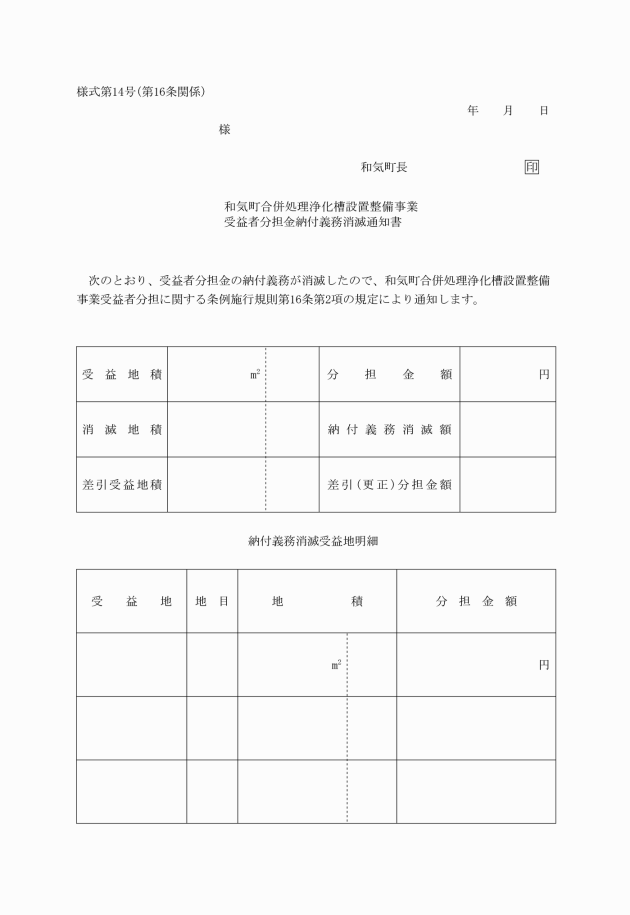

(分担金の決定通知)

第5条 条例第6条第3項の規定による分担金の額及びその納付期日等の通知は、合併処理浄化槽設置整備事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)による。

2 条例第9条の規定による受益者の地位の承継があった場合における分担金の額及び納付期日等の通知は、前項の例による。

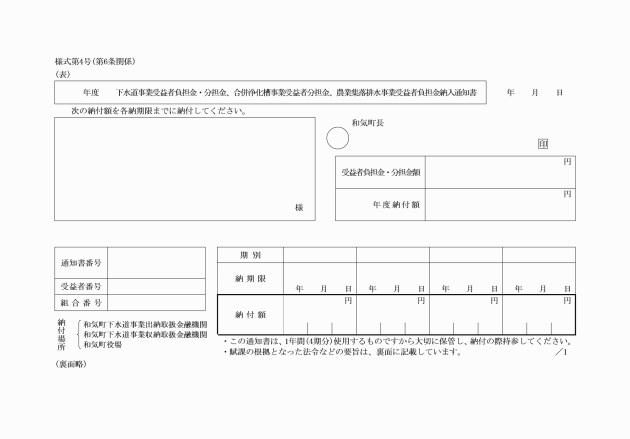

(分担金の徴収及び納期)

第6条 条例第6条第4項に規定する分担金の徴収は、各年度均等に区分し、1年を更に4期に区分して行うものとする。

2 各年度における分担金の納期は、次に掲げるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 11月1日から同月30日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

(端数計算)

第7条 条例第6条の規定により分担金の額を算定する場合において、その額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満のときは、その端数全額又はその全額を切り捨てる。

2 分担金を各年度又は各納期に分割する場合において、その分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数は最初の年度の第1期分に係る分割金額に合算する。

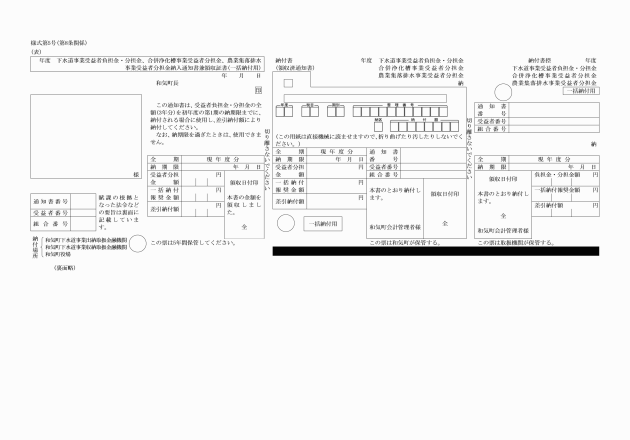

(分担金の一括納付)

第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する「一括納付」とは、第5条第1項に規定する合併処理浄化槽設置整備事業受益者分担金決定通知書に記載された分担金のうち、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る分担金をあわせて納付することをいう。

2 受益者は、分担金の一括納付をしようとするときは、合併処理浄化槽設置整備事業受益者分担金一括納付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により、報奨金を算定する場合において、10円未満の端数があるとき、又は全額が100円未満のときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

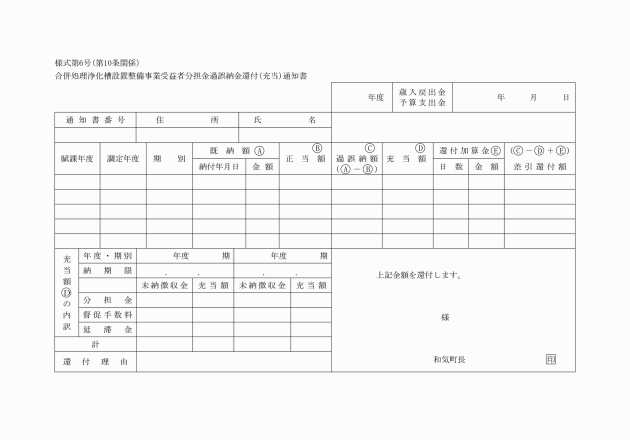

(過誤納金の取扱い)

第10条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る分担金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る分担金に充当することができる。

(還付又は充当加算金)

第11条 受益者の過誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合においては、当該受益者にその納付された日の翌日から還付又は充当を決定した日までの日数に応じ、当該金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を加算する。

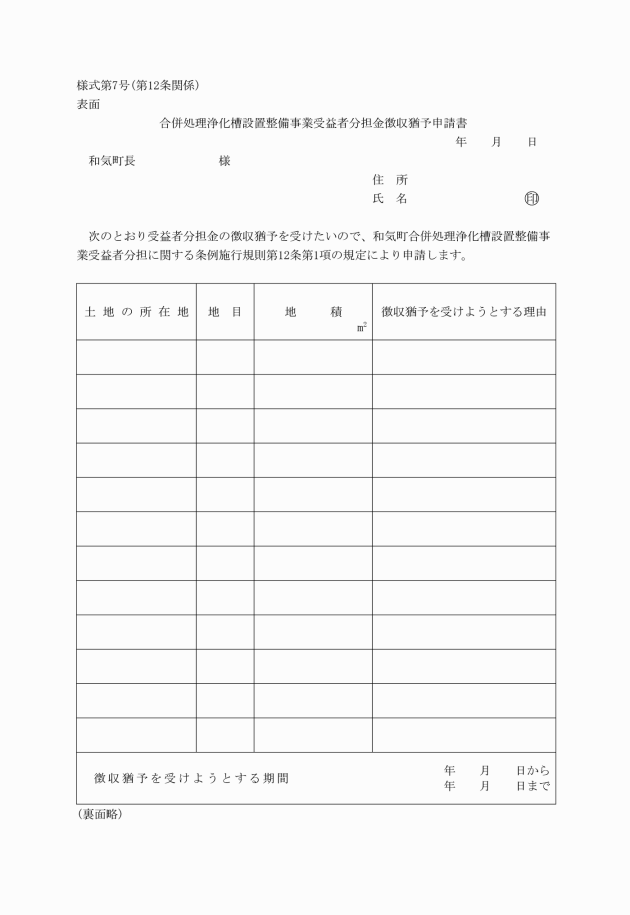

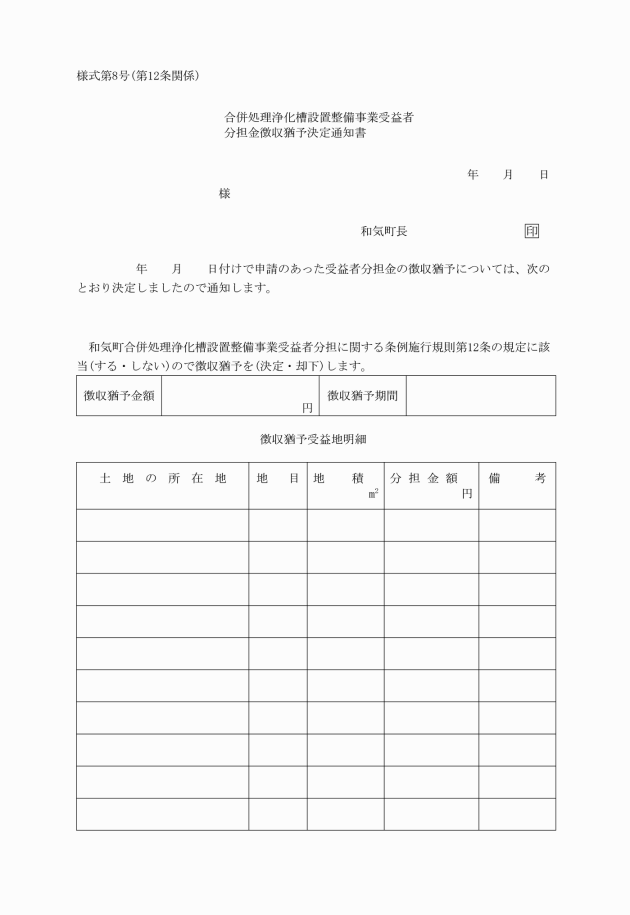

(分担金の徴収猶予)

第12条 条例第7条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとするものは、受益者分担金決定通知書を受けた日又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に合併処理浄化槽設置整備事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 分担金の徴収猶予の基準は、別表第2に定める。

4 分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

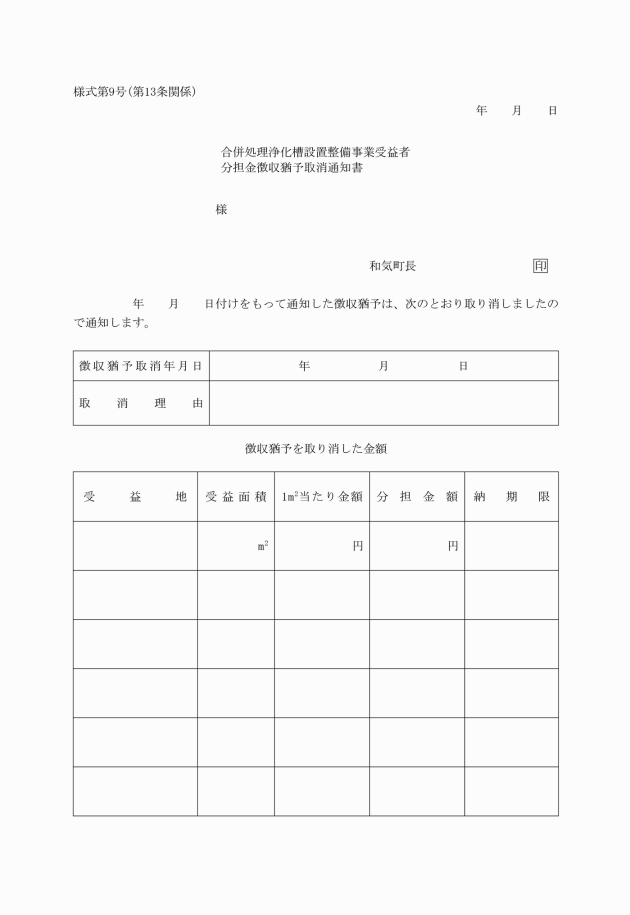

(分担金徴収猶予の取消し)

第13条 町長は、既に分担金の徴収猶予を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の状況、その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 第20条各号のいずれかに該当するとき。

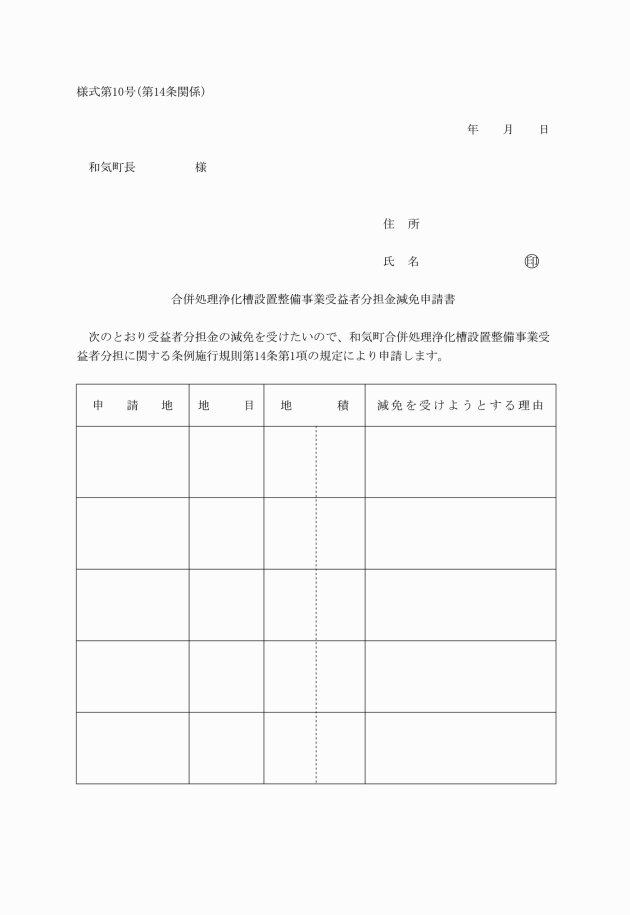

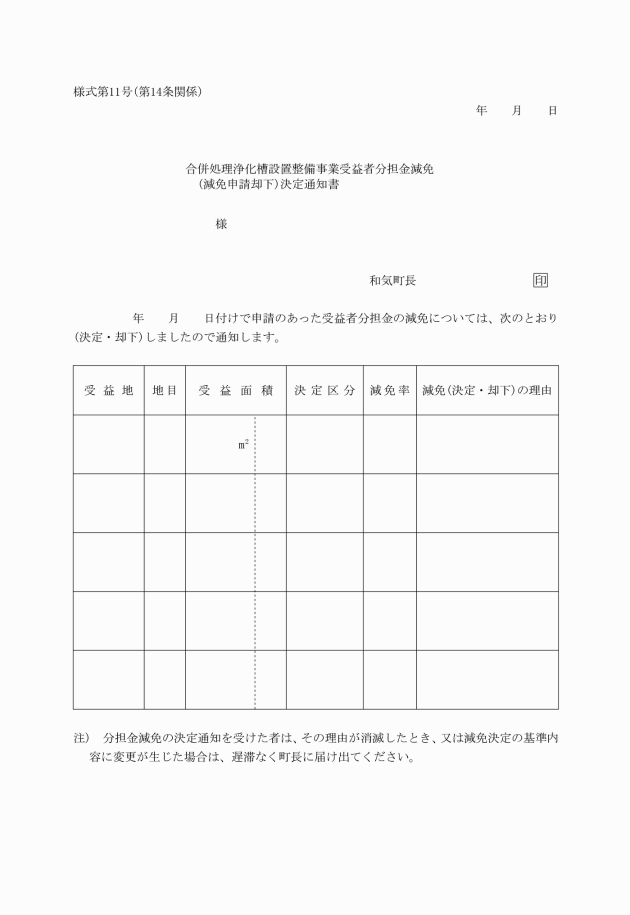

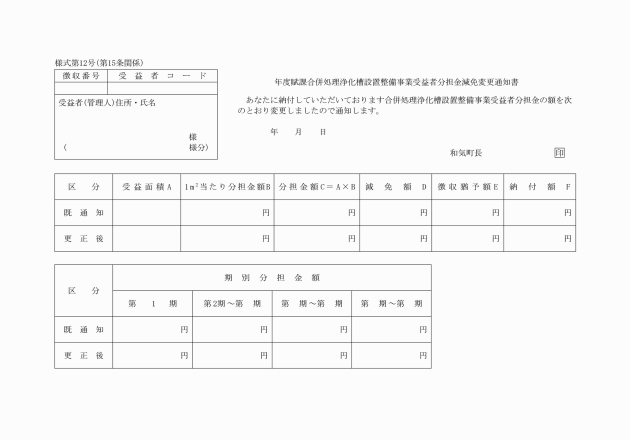

(分担金の減免)

第14条 条例第8条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、受益者分担金決定通知書を受けた日又は減免の理由が発生した日から14日以内に合併処理浄化槽設置整備事業受益者分担金減免申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 分担金減免の基準は、別表第3に定める。

4 分担金減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

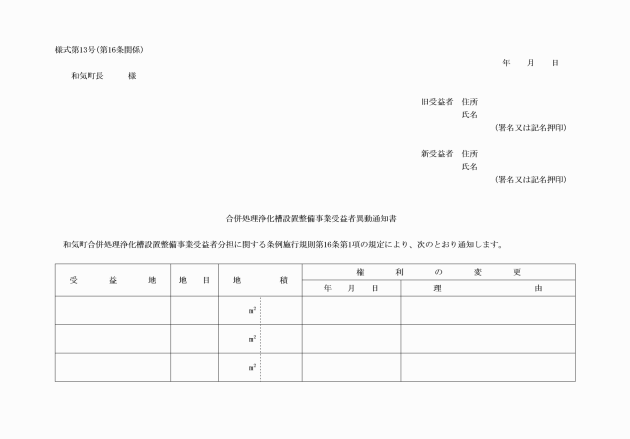

(受益者の変更等)

第16条 条例第9条に規定する受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者は、遅滞なく合併処理浄化槽設置整備事業異動通知書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

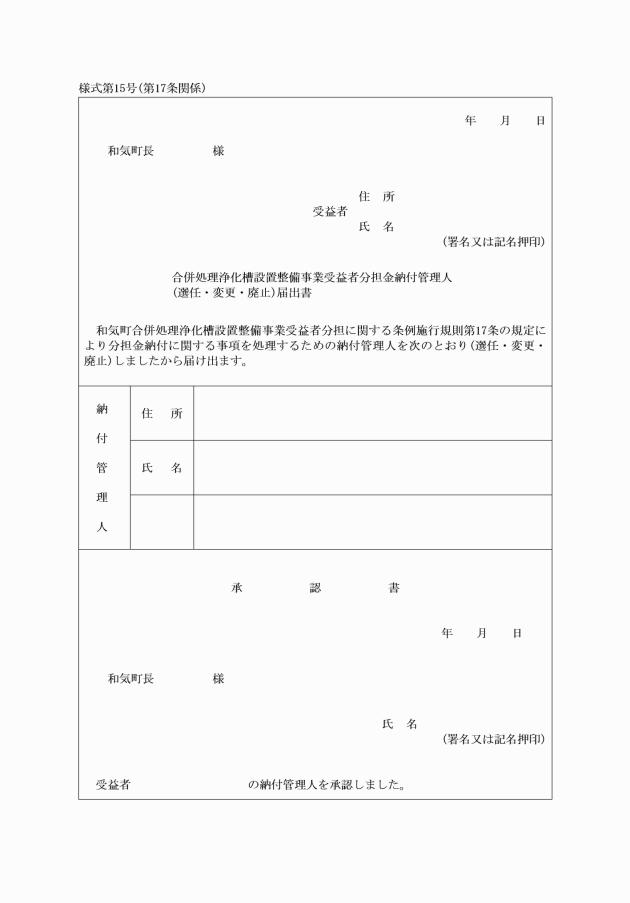

(納付管理人)

第17条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないとき、その他町長が必要と認めたときは、自己に代わって分担金納付に必要な事項を処理させるため、町内に住所を有する納付管理人を定め、合併処理浄化槽設置整備事業受益者分担金納付管理人(選任、変更、廃止)届出書(様式第15号)を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、納付管理人を変更又は廃止した場合に準用する。

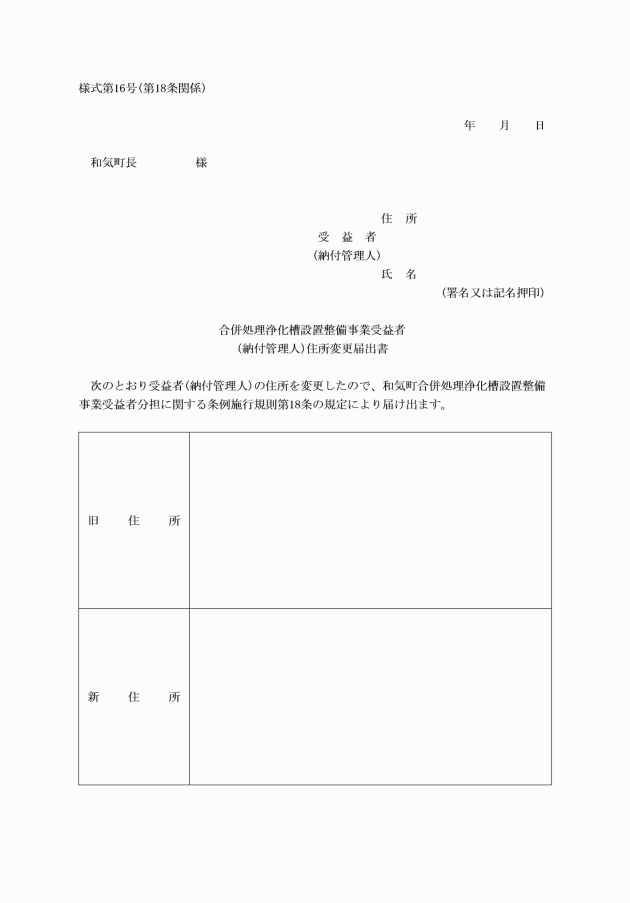

(住所の変更)

第18条 受益者又は納付管理人は、住所を変更したときは、遅滞なく合併処理浄化槽設置整備事業受益者(納付管理人)住所変更届出書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(督促及び延滞金)

第19条 町長は、受益者が第6条第2項に定める納期限までに分担金を納付しないときは、当該納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。

3 延滞金の基礎となる滞納金の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算基礎となる滞納金は、その納付された金額を控除した金額とする。

4 町長は、受益者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。

(分担金の繰上徴収)

第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その納期限において分担金を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、繰上徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、国税滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者の死亡により相続が開始された場合において相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附則(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分 | 率 |

1年度分の一括納付 | 4% |

2年度分の一括納付 | 6% |

3年度分の一括納付 | 9% |

別表第2(第12条関係)

受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予項目 | 基準 | 猶予期間 | 摘要 |

震災及び風水害の場合 | 3割以上の被害 | 1年以内 | 地方公共団体で罹災証明書の取得できるもの |

6割以上の被害 | 2年以内 | ||

火災の場合 | 3割以上の焼失 | 1年以内 | |

6割以上の焼失 | 2年以内 | ||

盗難にあった場合 (金額で時価評価) | 50万円以上 | 1年以内 | 警察署で盗難証明書の取得できるもの |

100万円以上 | 2年以内 | ||

受益者又は受益者と生計を一にする親族が入院した場合 | 1年以上の入院期間 | 1年以内 | 医師の証明書が取得できるもの |

3年以上の入院期間 | 2年以内 | ||

係争地 | 受益者の決定(判定)の日まで猶予する。 | ||

農地及び山林の場合 | 受益者からの申請により宅地転用まで猶予する。 | ||

その他 | 町長が特に必要と認めたときは、その都度町長が決定する。 | ||

別表第3(第14条、第15条関係)

合併処理浄化槽設置整備事業受益者分担金減免基準

減免対象となる土地 | 内容 | 減免率 |

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者の所有又は使用している土地 |

| 100% |

その他その土地実情に応じて減免することが必要と思われるもの |

| その状況に応じて町長が定める。 |