○和気町工事執行に関する規則

平成18年3月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、町費で支弁する建設工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)の執行について必要な事項を定めるものとする。

(工事の執行方法)

第2条 工事の執行方法は、直営及び請負とする。ただし、直営により執行する場合においても、その一部を請負に付することができる。

(直営工事とする場合)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、直営により工事を執行する。

(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。

(2) 急を要するため請負に付する暇がないとき。

(3) 請負契約を締結することができないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、直営により工事を執行する必要があるとき。

2 直営工事の執行方法について必要な事項は、町長が別に定める。

(工事の請負契約の相手方の資格)

第4条 工事の請負契約の相手方となることができる者は、建設業法第2条第3項に規定する建設業者とする。ただし、同法第3条第1項ただし書に掲げる工事を執行する場合又は特別な事情がある場合において、町長が特にその者を契約の相手方とすることが適当であると認めたときは、この限りでない。

(契約書の作成)

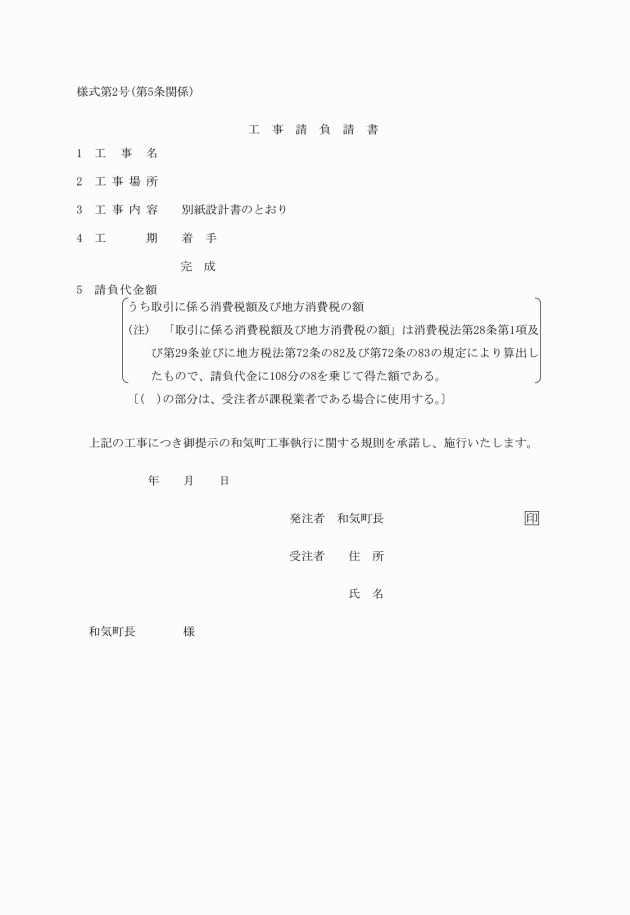

第5条 町長は、工事の請負契約の締結に際しては、第7条に掲げる事項を記載した工事請負契約書(以下「契約書」という。)を作成しなければならない。

2 契約書は、一般競争入札又は指名競争入札に付する場合にあっては落札者を決定した日から、随意契約による場合にあってはその契約の相手方を決定した日からそれぞれ14日以内に契約を締結する者と協議して作成するものとする。ただし、契約書の作成期限の日が和気町の休日を定める条例(平成18年和気町条例第2号)第2条に規定する町の休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、休日の翌日をその期限の日とする。

3 契約書は、様式第1号によるものとする。ただし、これによることができないと認められる特別の理由がある場合は、この限りでない。

4 契約書は、契約金額が50万円以下の場合は、様式第2号による工事請負請書をもって、これに代えることができる。

(契約の変更)

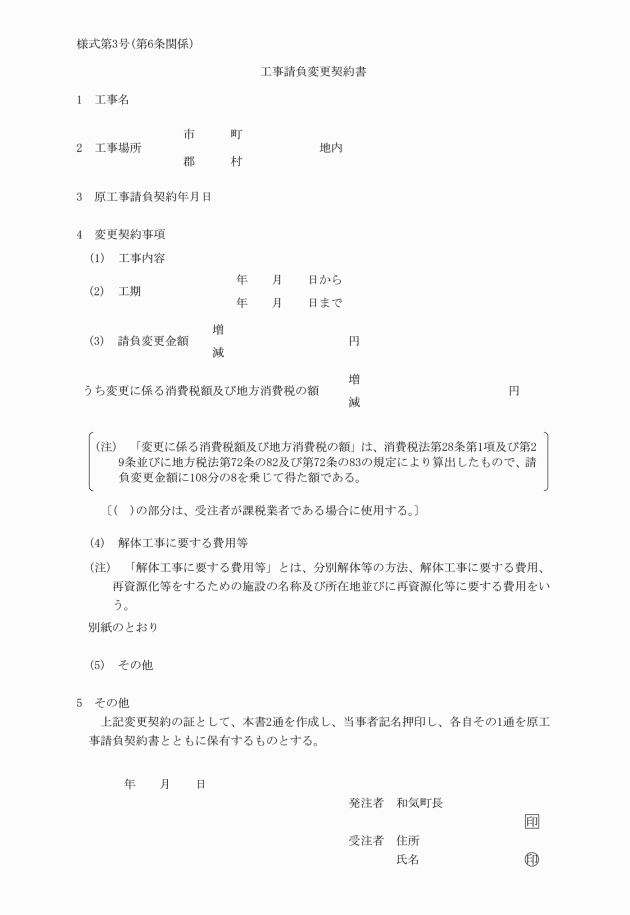

第6条 工事の請負契約の内容を変更する場合においては、様式第3号による工事請負変更契約書を作成しなければならない。

(契約書の記載事項)

第7条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 工事内容

(2) 請負代金の額

(3) 工期

(4) 契約保証金の額

(5) 解体工事に要する費用等

(6) 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

(7) 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

(8) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

(9) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

(10) 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

(11) 町が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

(12) 町が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

(13) 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

(14) 各当事者の履行の遅滞その他の債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金及び工事の完成

(15) 契約に関する紛争の解決方法

(16) その他必要な事項

第8条 削除

(契約解除の通知)

第9条 町長は、契約を解除するときは、書面により速やかにその旨を、受注者に通知するものとする。

2 町において前項の引渡しを受けない物件があるときは、受注者をして協議の上定めた期間内にこれを引き取らせ、その他原状に復させなければならない。

(請負契約に関する紛争の解決)

第11条 請負契約に関して、紛争を生じたときは、建設業法第25条の10の規定により建設工事紛争審査会に建設工事紛争処理の申請をするものとする。この場合において、必要な経費は受注者と協議して負担するものとする。

(入札の公告等)

第12条 町長は、指定競争入札に付そうとするときは、入札に関し必要な事項を指名する者に対して通知するものとする。

(入札の手続)

第13条 入札は、様式第4号による入札書を1件ごとに作成し、指定の日時までに入札者又はその代理人自ら指定の場所に提出させて行うものとする。

(開札)

第14条 開札は、関係職員2人以上立会いの上、入札の通知に示した場所及び日時に行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が開札に立ち会ったときは、町長は、これらの者の面前において、関係職員に入札者の氏名及び入札金額を朗読させなければならない。

2 町長は、落札者を決定した場合は、その結果を入札者全員に示さなければならない。

(随意契約)

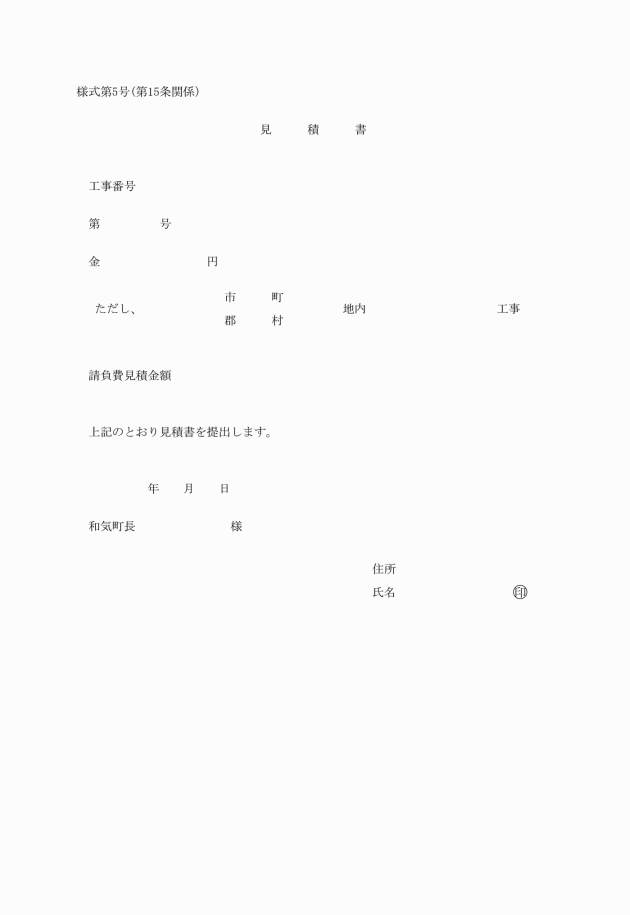

第15条 町長は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から様式第5号による見積書をあらかじめ相当の見積期間を設けて徴するものとする。

2 町長は、前項の見積書を提出した者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りをした者を契約の相手方に決定しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(請負工事の監督)

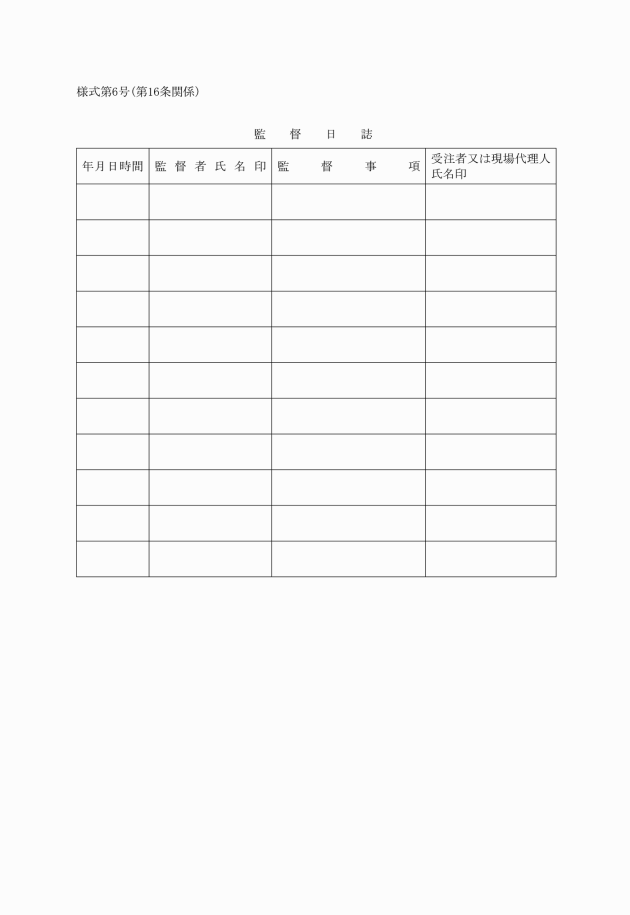

第16条 町長は、工事の施工について、受注者又は第21条の規定による受注者の現場代理人(以下「受注者等」という。)を指示監督するものとする。

2 前項の指示監督については、和気町の契約等事務取扱並びに見積書、決議書等事務取扱について決められた者(以下「監督員」という。)に行わせることができる。

3 監督員は、契約書及び設計図書(設計書、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に定められた事項の範囲内において、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 契約の履行についての受注者等に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

(工程表等の作成)

第17条 町長は、受注者に対し設計図書に基づく実施工程表を作成させ、これを提出させるものとする。ただし、請負代金の額が500万円を超えない工事についてはこれを省略させることができる。

2 町長は、必要と認めるときは、設計図書の定めるところにより受注者に対し請負代金内訳書を提出させることができる。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第18条 町長は、特に必要と認めて承認した場合のほか、受注者をして契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は工事目的物若しくは第35条の規定による部分払のための検査を受けた工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、若しくは抵当権その他担保の目的に供させてはならない。

(一括委任等の禁止)

第19条 町長は、受注者をして工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(一部下請負)

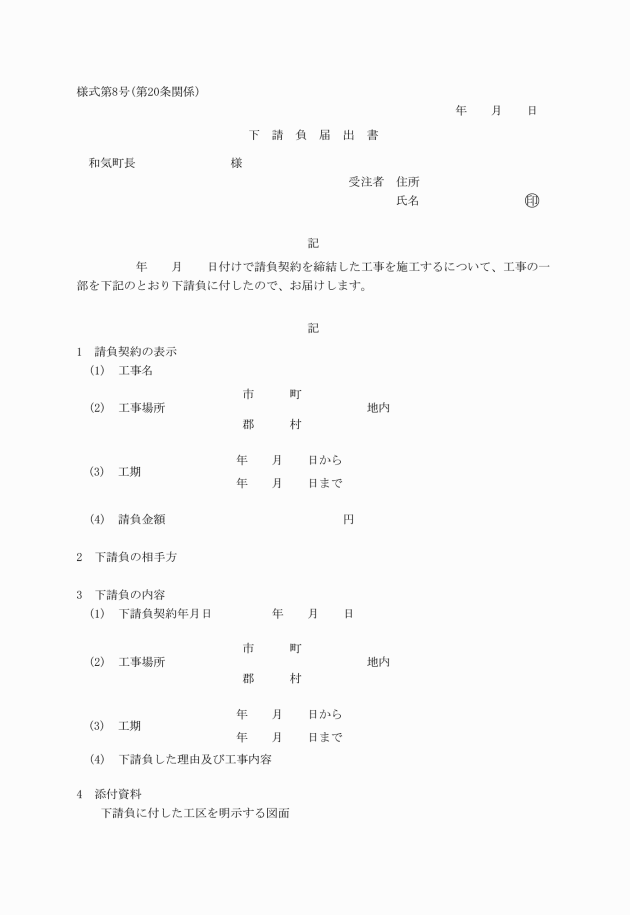

第20条 町長は、受注者が工事の一部を下請負に付したときは、すべての下請負人につき様式第8号による下請負届出書を直ちに提出させなければならない。ただし、施工体制台帳を作成した場合は、これに代えることができる。

(現場代理人、主任技術者等)

第21条 町長は、受注者をして工事着手の時期までに現場代理人並びに主任技術者又は監理技術者及び専門技術者(建設業法第26条の2第1項に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定めさせ、書面をもって届け出させるものとする。現場代理人、主任技術者、監理技術者又は専門技術者を変更したときも同様とする。

(工事関係者に対する措置請求)

第22条 町長又は監督員は、現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者、受注者が工事を施工するために使用している下請負人等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対してその理由を明示した書面をもって必要な措置を請求するものとする。

(材料検査)

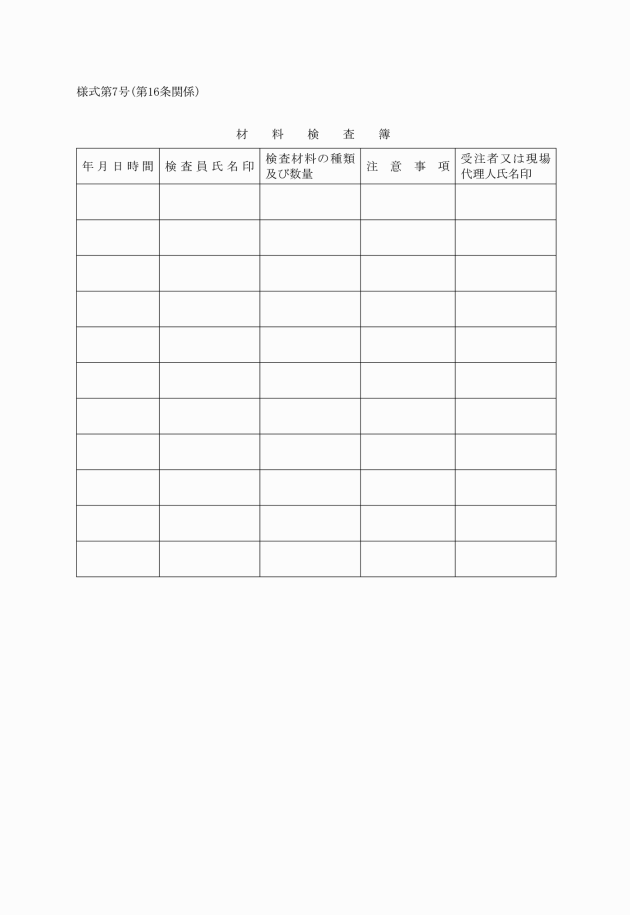

第23条 町長は、設計図書によって監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用させなければならない。

2 監督員は、受注者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。

3 第1項の検査に必要な費用は、受注者に負担させるものとする。

4 町長は、工事現場に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出させてはならない。

(監督員の立会い、調合及び工事記録の整備)

第24条 町長は、設計図書において次の指定を行うものとする。

(1) 監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けて使用すべき工事材料の指定

(2) 見本又は工事写真等の記録を整備すべき工事材料の調合又は工事の施工の指定

(3) 水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することのできない工事のうち特に監督員の立会いの上施工すべき工事の指定

2 監督員は、受注者から前項の規定による立会い又は見本検査を求められたときは直ちにこれに応じなければならない。

(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)

第25条 監督員は、工事の施工が設計図書に適合しない場合においては、改造その他必要な措置をとることを受注者に請求するものとする。

2 町長又は監督員は、受注者が前2条の規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、受注者に負担させるものとする。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第26条 町長は、受注者の責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期の経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、受注者から損害金を徴収して工期を延長することができる。

2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ請負金額に年2.9パーセントの割合を乗じて得た金額とする。

3 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

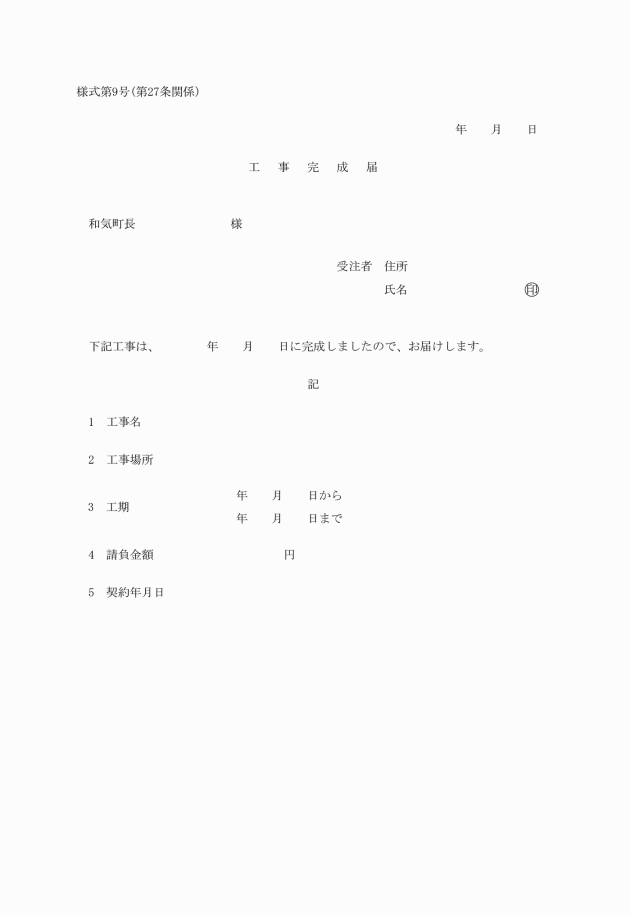

(しゅん功検査)

第27条 町長が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、工事が完成し、受注者から様式第9号による工事完成届の提出があったときは、町長がこれを受理した日から起算して14日以内にしゅん功検査を行うものとする。

2 しゅん功検査は、あらかじめその日時を受注者に通知して行うものとする。

3 検査員は、しゅん功検査に当たり、工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において必要があると認めるときは、工事目的物の一部を取りこわして検査するものとする。この場合においては、速やかに受注者をして原状に復させるものとする。

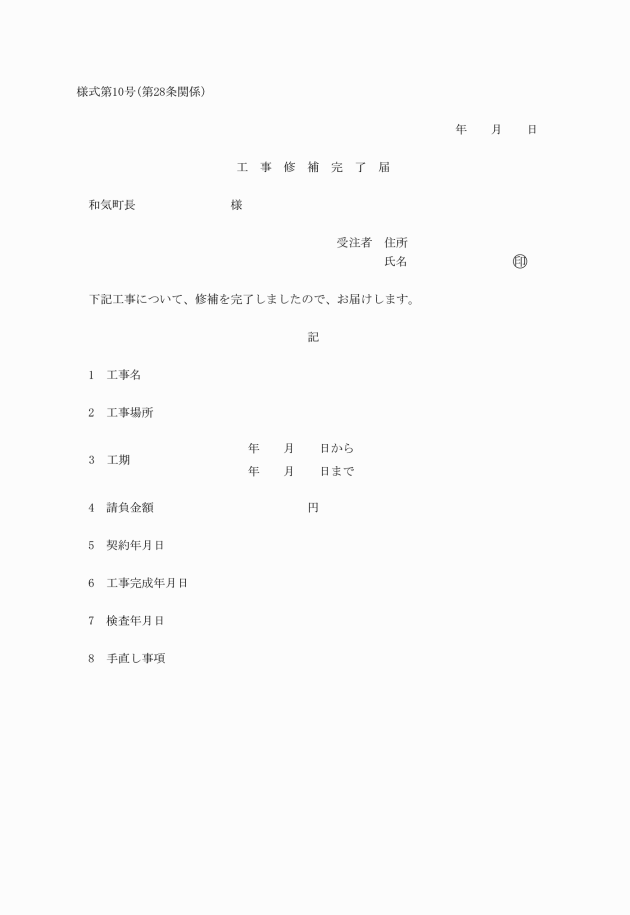

(修補)

第28条 検査員は、工事がしゅん功検査に合格しなかったときは、直ちに受注者に工事目的物の修補をさせなければならない。

(しゅん功検査等の経費及び日数)

第29条 しゅん功検査又は修補若しくは原状回復に要する経費は、すべて受注者に負担させ、これらに要する日数は、遅延日数に算入しないものとする。

(所有権の移転等)

第30条 工事目的物の所有権は、しゅん功検査に合格した時をもって町に移転するものとする。

2 工事目的物は、しゅん功検査に合格すると同時に引渡しがあったものとする。

(出来形検査)

第31条 検査員は、工事の一部が完成し、受注者から出来形検査の申請があったときは、出来形検査を行うものとする。

3 出来形検査又は原状回復に要する経費は、すべて受注者に負担させるものとする。

(かし担保)

第32条 町長は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めて、そのかしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害賠償を請求するものとする。ただし、かしが重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、修補を請求することができない。

2 町長は、第30条第2項の規定による工事目的物の引渡しがあったときは、引渡しを受けた日から、石造、土造、れんが造、金属造、コンクリート造及びこれらに類するものによる建物、設備その他の土地の工作物又は地盤のかしについては2年間、その他の工事目的物については1年間、かしの修補又は損害賠償を請求するものとする。ただし、そのかしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求をすることのできる期間は10年とする。

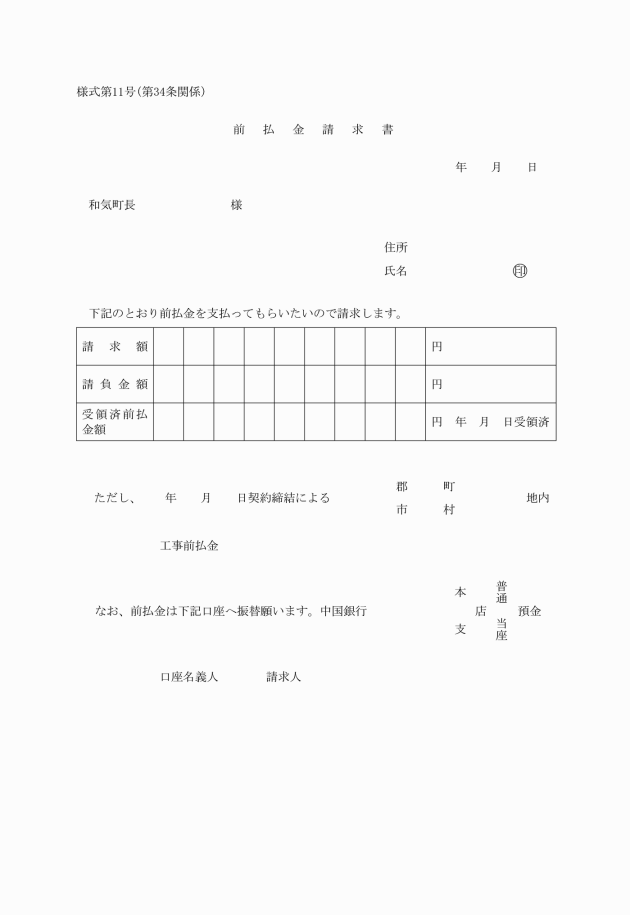

(前払金)

第33条 町長は、請負金額が500万円以上の工事であって、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(第4項において「保証事業会社」という。)と受注者との間で締結した保証契約に係るものに要する経費については前払金とすることができる。

2 第1項に規定する工事(工事の設計及び調査並びに工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕料、仮説費、労務者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費の前払金の割合は、これらの経費の10分の4以内とする。

3 町長は請負金額が1,000万円以上の工事について、前2項の規定による前金払をした後、請負者が保証事業会社と中間前払金に関し保証契約を締結したときは、当該請負者に対し、当該保証契約に係る工事に要する経費の10分の2以内の金額の中間前金払をすることができる。

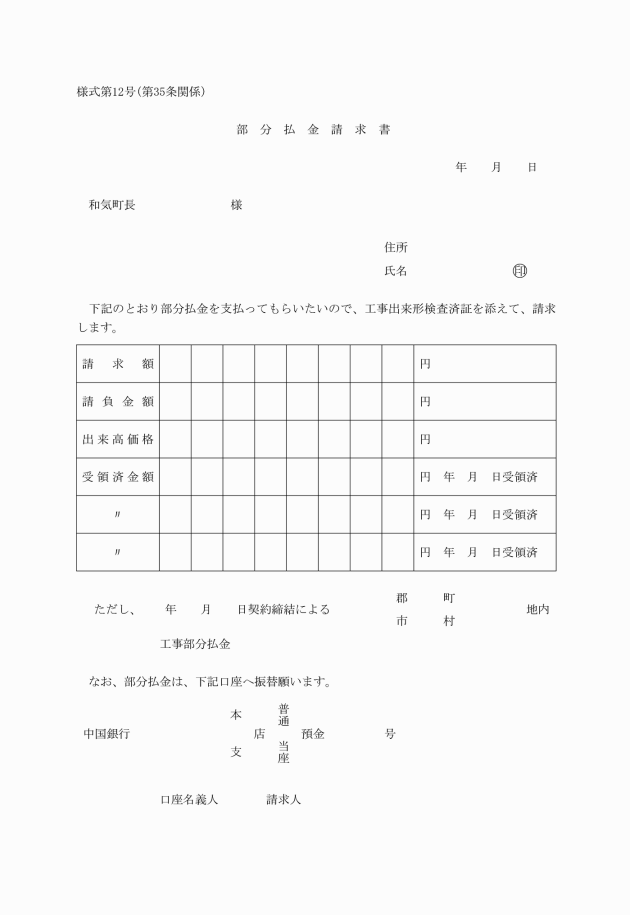

(部分払)

第35条 町長は、工事完成前に工事の出来形部分を確認するための検査員の検査に合格したものに相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより、部分払をすることができる。

(1) 請負金額が1,000万円以上5,000万円未満工事 2回

(2) 請負金額が5,000万円以上工事 3回

4 部分払の回数は、毎月1回を超えることができない。

2 町長の責めに帰すべき理由により、前項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、未払金額につき、遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合を乗じて得た額を遅延利息として受注者に支払わなければならない。

3 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(その他)

第37条 工事の執行については、この規則に定めるもののほか、和気町財務規則その他別に定めるところによる。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町工事執行規則(昭和30年佐伯町規則第12号)又は和気町工事執行に関する規則(平成16年和気町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成18年規則第132号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年規則第134号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年規則第135号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年規則第9号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

附則(平成20年規則第9号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附則(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。