地震

お問い合わせ先

安全対策

安全対策地震から身を守る最大のポイントは、日頃の備え。ケガや火災などの二次災害を引き起こさないためにも、いざという時の行動を頭にたたき込んでおきましょう。

1.まず身の安全を

ケガをしたら火の始末や避難が遅れてしまいます。家具の転倒や落下物には十分な対策を。

ポイント

家具の転倒防止と家の中に安全なスペースをつくることが大切。

「地震の発生と同時にタンスが倒れたが、寝室には大きな家具を置いてなかったので助かることができた。」

2.すばやく火の始末

揺れを感じたらすばやく行動。

火元付近には燃えやすいものを置かない習慣を。

振動でドアが開かなくなることも。戸を開けて避難口の確保を。

ポイント

玄関ドアが鉄製などは注意が必要。玄関以外からも脱出する場所の確保が大切。

「玄関ドアがゆがんで、家の中に閉じ込められた。窓ガラスを割って外へ出ることができた。」

4.火が出たらすぐ消火

万一出火しても天井に燃え移る前なら大丈夫。あわてず消火を。

5.あわてて外に飛び出さない

飛び出しはケガのもと。冷静な判断を。

6.狭い路地やブロック塀には近づかない

ブロック塀や自動販売機は転倒の恐れが。すばやく避難を。

7.協力し合って応急救護

ポイント

ふだんから地域とふれあい、互いに助け合う地域づくりが大切。

「家の倒壊で下敷きになり、動くことができなかったが、近所の人の協力で助け出された。」

地域ぐるみで協力し合って応急救護の体制を

8.山崩れ、崖崩れ、津波に注意

居住地の自然環境を把握して二次災害防止の心掛けを。

9.避難は徒歩で

マイカーでの避難は危険なうえ緊急出動の障害に。ルールを守る心のゆとりを。

10.正しい情報を聴く

事実はひとつ。間違った情報にまどわされず的確な行動を。

ポイント

ラジオ、防災行政無線で正確な情報を得て、行動することが大切。

「地震発生後、うわさやデマが流れたが、ラジオからの情報で惑わされなかった。」

地震の震度

震度0

人体には無感。地震計にしか感じない。

震度1

敏感な人や静止している人が感じる。

震度2

障子や戸がわずかに揺れる。

震度3

家屋や木々が揺れる。

震度4

花びんなどが倒れる。

震度5(弱)

食器類や書籍が落ち家具が移動し、窓ガラスが割れることがある。

震度5(強)

テレビが台から落ち、重い家具や自動販売機が倒れることがある。

震度6(弱)

かなりの建物で壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。

震度6(強)

立っていることができず、はわないと動くことができない。

震度7

耐震性の高い建物でも、傾いたり、大きく破損するものがある。

災害時要援護者の安全のために

災害時要援護者の安全のために高齢者・障害者・傷病者・妊産婦・乳幼児・児童など災害時に正確な行動をとりにくい方を「災害時要援護者」と言います。このような人たちを災害から守るためにみなさんで協力できるようにしましょう。

高齢者・寝たきりの方のために

- 日頃の備え

室内はできるだけ広くし、家具、棚の上に重い物、角のある物を置かない。 - 災害時には

- あわてて外に飛び出さない。

- 本震がおさまっても余震に備えて、家の中の安全な場所に移動する

- 介助者へ

- 緊急の時は、おぶって安全な場所まで避難する。

- 複数の介助者で対応する。

- 不安を取り除くように声をかける。

耳が不自由な方のために

- 日頃の備え

日常から筆記用具を携帯しておく - 災害時には

メモなどで、正確な情報を周囲の人に聴く。 - 介助者へ

- 話すときは、口の開け方をハッキリとし、相手にわかりやすいようにする。

- 手話、筆談、身振りなどの方法で正確な情報を伝える。

目の不自由な方のために

- 日頃の備え

- 白杖は、必ず手の届く所に置いておく。

- 家具等の配置の変更は本人に必ず伝える。

- 災害時には

- 災害発生寺には笛などを吹き、居場所を知らせる。

- まわりの人に安全な場所までの誘導を依頼する。

- 介助者へ

- 災害時には、声をかけ情報を伝える。

- 誘導する場合は、杖を持った方の手には触れず、ひじのあたりを軽く持ってもらい半歩前をゆっくり歩く。

肢体の不自由な方のために

- 日頃の備え

室内の安全スペースの確保と家具等の転倒防止対策を十分にする。 - 災害時には

- 無理な行動をとることを避けながらも、頭部を座布団や手で守る。

- 車イスは安全な場所に止め、介助者の協力を求める。

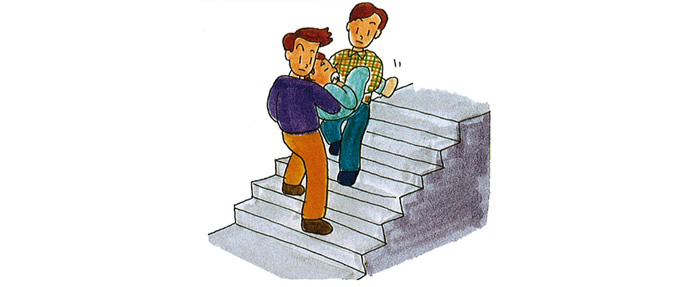

- 介助者へ

- 階段では、二人以上が必要。上りは前向き、下りは後ろ向きにして移動する。

- 介助者が一人の場合、おぶいひもなどを用意しおぶって避難する。

知的障害のある方のために

- 日頃の備え

災害時の行動を日頃から繰り返し話して聞かせ、ブロック塀や自動販売機など、外での危険な場所も教えておく。 - 災害時には

家族の人と行動する。できない場合は、近所の人に助けを求める。 - 介助者へ

あわてないように優しい声で指示を出すか、手をとって安全な行動を促す。

内部障害のある方のために

- 日頃の備え

- 通院が不可能になった場合に備え、主治医のアドバイスを受けておく。

- 常用薬や特殊な治療食の蓄えについてかかりつけの医療機関に相談する。

- 災害時には

- かかりつけの医療機関の状況を確認する。

- 帰宅できない状態でさしせまった治療の必要がある場合は、最寄りの医療機関か防災関係機関に相談する。

- 介助者へ

かかりつけの医療機関をはじめ、病院や救護所などの情報収集の手助けをする。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課くらし安全係

〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555

電話番号:0869-93-1123

お問い合わせはこちら

更新日:2024年03月18日