和気町のれきし

和気町には、縄文時代以降の遺跡が多く、7世紀にかけてつくられた古墳は100基あまりあります。また、本地区には、鉄をつくっていた跡も残されています。奈良時代には、和気氏の勢力がのびて、新しく和気郡がつくられました。本町の東西を古代の山陽道が通り、藤野地区は和気氏と和気郡の中心として栄えました。和気氏からは和気清麻呂(733~799年)が生まれ、平安時代の初めにかけて活躍しました。

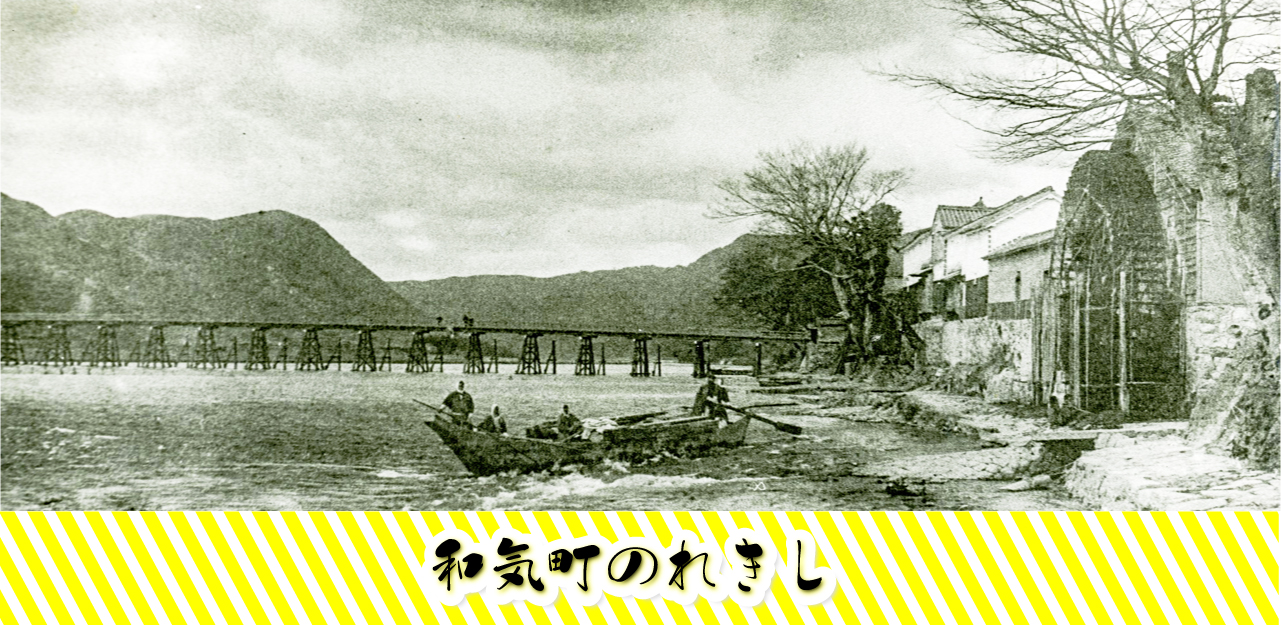

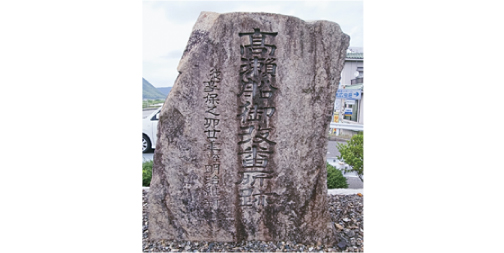

平安時代から鎌倉時代にかけて、戦乱にも巻き込まれるようになり、藤野地区では源平の争いがあったと伝わっています。室町時代になると、播磨の赤松氏の勢力が進出してきました。その後、戦国時代にかけて、赤松氏の家臣のうちから浦上氏が勢力をもち、和気町域は浦上宗景の治めるところとなりました。宗景は、岡山県下で最も大きい山城の1つである天神山城(岩戸・田土地区)を築きました。ところが、天神山城も宇喜多直家によって攻め落とされてしまいました。江戸時代になって、和気町域にも平和が訪れました。江戸時代には、池田家の家臣だった津田永忠によって、田原井堰(田原上地区)の工事がなされ、安定した米づくりができるようになりました。また、本和気地区は高瀬舟の川港として栄え、交通の量も増えていきました。

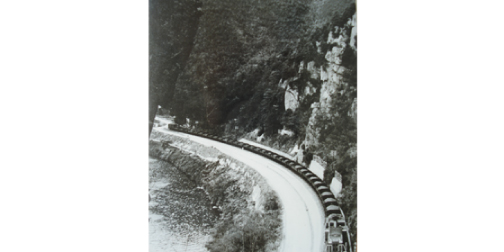

明治期になって、日笠・藤野・本荘・和気・石生村が生まれ、第二次世界大戦をへて、昭和28年(1953年)には合併して和気町となりました。同じく明治期に山田・塩田・佐伯村が生まれ、昭和30年(1955年)に合併して佐伯町となりました。明治期以降は、山陽本線や片上鉄道が開通し、交通の軸は高瀬舟から鉄道へと変化しました。新たに和気駅を中心に賑わいが生まれ、駅前には商店街もできました。その後、平成18年(2006年)に、和気町と佐伯町が合併して新しい和気町となり、現在にいたっています。

奈良時代から平安時代への変化の時代に活躍しました。天平5年(733年)に生まれました。桓武天皇からあつく信頼され、現在の大阪府において土木工事を指導し、治水に努めました。また、備前と美作の国造だったときには、和気郡の人々の負担を軽くするように配慮しました。桓武天皇に京の都(平安京)へ遷すことを提案したことでも知られ、都を造る責任者となりました。

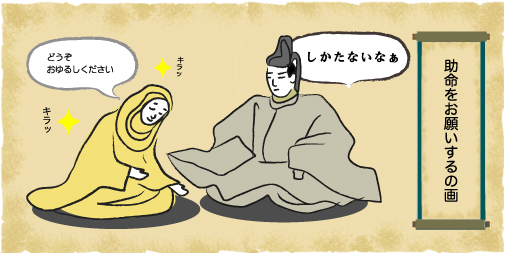

清麻呂の3歳上の姉。和気の地から奈良の都(平城京)へ上がり、孝謙天皇に仕えました。人柄がよく信頼された広虫は、のちに桓武天皇より「広虫が人の悪口を言っているのを聞いたことがない」と高く評価されました。広虫は、都の戦乱に巻きこまれて保護者を亡くした子どもたちを育てたり、戦乱を起こして死刑となりそうな人の助命を願い出るなどしました。

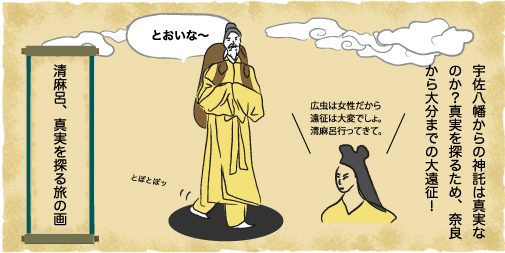

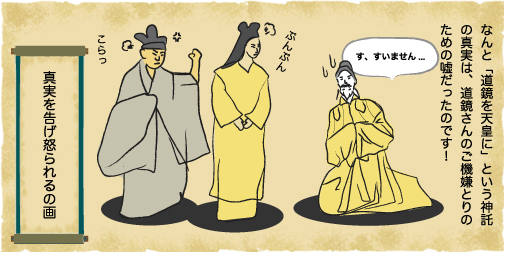

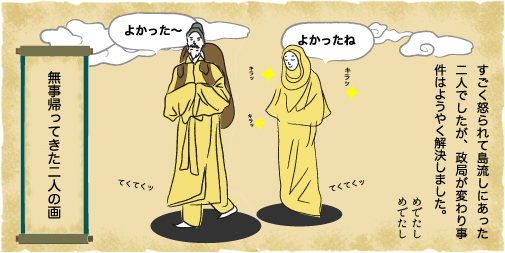

奈良時代の末期に起こり、和気清麻呂を有名にした事件です。女性の天皇だった称徳天皇の病気を治したことにより、僧・道鏡が政権のなかで地位を上げていきました。そのようななか神護景雲3年(769年)に、宇佐八幡宮(大分県)から「道鏡を天皇につけるように」とのお告げ(神託)がもたらされます。称徳天皇は驚き、もう一度神意を確かめるために使いを出すことを決めました。その役に選ばれたのが和気清麻呂です。宇佐から帰った清麻呂は、重い刑を覚悟で前回とは反対の「道鏡を除くように」との内容を持ち帰りました。清麻呂は天皇家以外の人が天皇になることを防いだのです。そのかわり清麻呂は大隅国(現鹿児島県)、広虫も備後国(現広島県)へ流されましたが、やがて事件は落着し、姉弟は都へ帰ることができました。

更新日:2024年03月18日