彫刻

県指定重要文化財

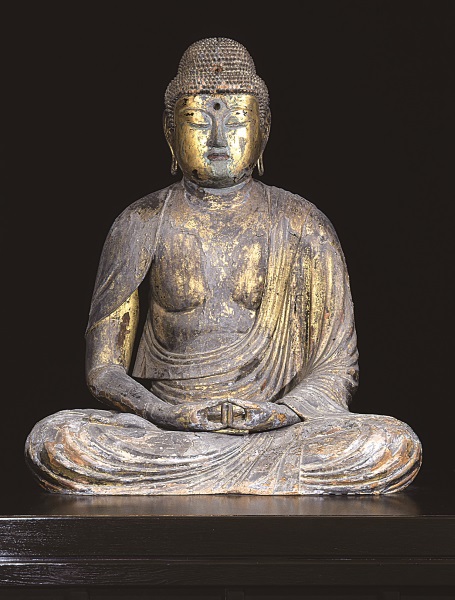

木造阿弥陀如来坐像

安養寺に伝わる。総高139.9センチメートル、髪際121.1センチメートル、肩張72.2センチメートル、膝張118.2センチメートル、膝高22.5センチメートル。檜材の寄木造で、肉身部、衣部に漆箔を施す。

右足を上に結跏趺坐して腹前で弥陀定印を組み、上半身に大衣、下半身に裙をまとう。小さめに表現された目や口、やや硬めに膨らんだ頬を面相の特徴として持つ。像の奥行き、衣文の刻み方などから、本像は平安時代の特徴を受け継いだ鎌倉時代の作と考えられる。

- 登録日:昭和47年12月9日

- 所在地:泉(岡山県立博物館寄託)

- 見学:不可

木造毘沙門天立像

安養寺阿弥陀堂内に安置されていたものである。宝髻(ほうけい)や両手首、衣の一部などが後補材であるが、首から下の体躯(体幹)と彩色については当初の姿をよく残している。おそらく運慶の流れをくむ慶派系仏所によって造立され、きわめて都会的に洗練された技法が用いられた。時期は、鎌倉時代中期にあたる13世紀後期にさかのぼると考えられる。

- 登録日:平成16年3月12日

- 所在地:泉(岡山県立博物館寄託)

- 見学:不可

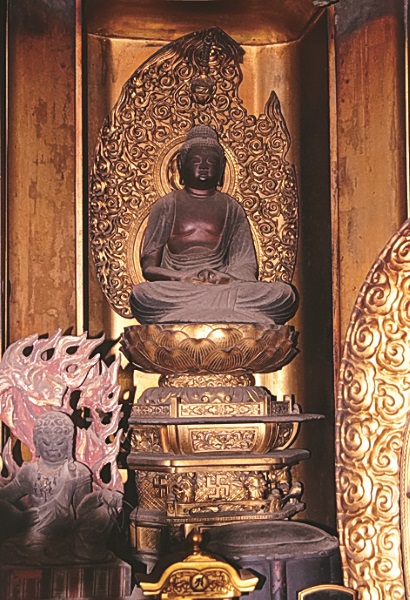

木造阿弥陀如来坐像

安養寺の本尊。阿弥陀・釈迦・薬師の三如来のうちの一体である。像高88センチメートル、彫眼、漆箔仕上げ、偏袒右肩に衲衣をまとい、定印を結ぶ。作風は、面相・姿態・衣文表現などいずれをみてもすべてに豊潤な優美さを保っており、いわゆる定朝様の特徴を踏襲する。平安時代後期の典型的な作と考えられ、阿弥陀像の中でも、岡山県内の基準作となりうる貴重な作品である。

- 登録日:平成16年3月12日

- 所在地:泉

- 見学:不可

不動明王立像

安養寺本堂に安置されている像高99.1センチメートル、ヒノキ材の一木割矧造の像である。上半身に条帛を着け、腰に切金で文様を施した裙、腰布を重ねて巻く。

衣文表現や面奥・体奥が比較的薄いことから、制作年代は平安時代末期と見られる。

- 登録日:平成15年3月21日

- 所在地:泉

- 見学:不可

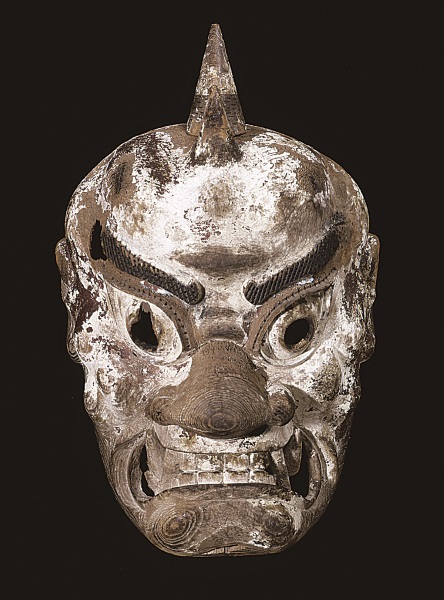

木造鬼面

阿形(赤鬼)、吽形(青鬼)の対からなる木造の鬼面である。材は桐で、それぞれ彩色を施す。

これらの面は、安養寺で江戸時代まで行われていた邪気(鬼)払いの行事「追儺」で使われていた。室町時代の作と考えられ、後世に補修の手が加えられていない点で貴重である。

明和8(1771)年の安養寺文書の中に、旱害のときこの面に笹で水をかけるか、水で洗うと雨が降るとの記述が見られ、雨乞いの行事とも関係した可能性がある。

- 登録日:昭和47年12月9日

- 所在地:泉(岡山県立博物館寄託)

- 見学:不可

町指定重要文化財

願成寺十一面観音坐像

茶臼山城の祈祷所として建てられた蓑坂山願成寺の本尊で、南北朝時代の作と思われる。檜一木造で総高23.5センチメートル、彩色を施す。1年に1度春祭りの際に開帳を行っている。

- 登録日:平成元年5月26日

- 所在地:奥塩田

- 見学:不可

阿弥陀仏像

元恩寺に伝わる、両手を腹前に置いて弥陀の定印を結んだ高42.2センチメートルの像である。

ヒノキ材で寄木造りまたは一木割矧造りで彫眼。左肩下から膝前にかけては後補とみられるが、本体は穏やかな面相と頭部の形状、側面観からみて平安時代末期にさかのぼると考えられる。

- 登録日:昭和32年1月23日

- 所在地:原

- 見学:不可

千手十一面観音立像

十一面四十二臂のカヤ一木造り彫眼で、素木の像である。元恩寺(天台宗派)の本尊であり、秘仏である。像高170センチメートルで、ほぼ等身である。平安時代中期の作と考えられている。

- 登録日:平成11年7月13日

- 所在地:原

- 見学:不可

釈迦如来立像

安養寺本堂に安置されている像高98.5センチメートル、施無畏与願印を結んだ像である。

檜の寄木造あるいは一木割矧造と見られ、身体に漆箔を施す。

全体は丁寧緻密な彫刻で、体形等から平安時代末期の作と考えられる。

- 登録日:平成15年3月31日

- 所在地:泉

- 見学:不可

更新日:2024年04月23日