文化財

史跡

岡山藩主池田家墓所 附津田永忠墓

田原井堰跡

天神山城跡

矢田部六人衆及び二十八人衆遺跡

加三方磐座遺跡

新田山古墳群

大王山密厳寺跡

和気氏政庁跡

和気船番所跡

善正坊の碑

天皇たたら跡

峠瓦窯跡

藤野寺跡

押部古墳群

掛ノ山古墳

千畳田古墳群

大明神古墳

日室条里制遺構

鏡の州

稲坪古墳群

飼葉瓦窯跡

丸山古墳群

泉野吉瓦窯跡

日笠青山城跡

和気北曽根城跡

奴久谷の滝と十谷上池・十谷下池

大題目岩

建造物

旧大國家住宅

佐伯町ふる里会館

万代家住宅主屋

永井家住宅主屋

石造密厳寺五重層塔

石造密厳寺九重層塔

石造長楽寺五輪塔

本久寺本堂

善照寺石造九重層塔

宝篋印塔

法泉寺本堂

本成寺本堂

和気神社本殿

法泉寺題目石

彫刻

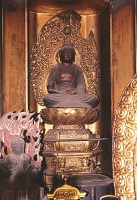

木造阿弥陀如来坐像

木造毘沙門天立像

木造阿弥陀如来坐像

不動明王立像

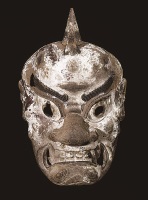

木造鬼面

願成寺十一面観音坐像

阿弥陀仏像

千手十一面観音立像

釈迦如来立像

絵画

阿弥陀三尊来迎図

工芸

古備前筒大花生

備前焼薄端花生

銅五鈷鈴

由加神社宝物(赤松則祐の鎧)

陣太鼓

古文書

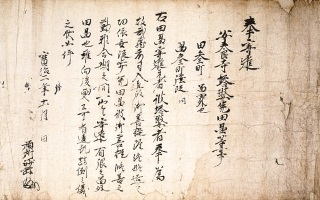

安養寺文書(寛永11年以降)

安養寺文書 寛永11年以降117点

天然記念物

荒神塚シイガシ

トガ

素盞鳴神社社叢

ホウキネズ

和気蛍、河鹿

ヤマナシ

長田神社社叢

アラカシ

更新日:2024年04月10日